|

| Heurtoir ou marteau de porte et serrure, 5 rue le Regrattier, IVe ardt. Vraisemblablement contemporain du lotissement de l'Ile Saint Louis, donc du XVIIe siècle. |

Pour ce 100e billet de Paris Myope, nous avons voulu rendre hommage aux habiles artisans qui ont imaginé et produit les nombreux Heurtoirs, ou Marteaux de Porte, que l'on rencontre si souvent dans les rues un peu anciennes, apportant cette fantaisie, cet imaginaire, qui manque si cruellement à notre décor contemporain. Cette production spécifique faisait partie, nous allons le voir, du vaste métier de la Serrurerie, trustant alors une grosse partie du travail sur le fer, discipline maintenant limitée aux seules portes et à leurs serrures. Bien entendu, au XIXe siècle, cet artisanat est devenu industriel. Les fondeurs ont copié ou pastiché de nombreux modèles anciens, qu'on retrouve encore en multiples exemplaires. Pour accompagner ces heurtoirs nous mentionnons aussi quelques poignées, quelquefois dites de tirage, car permettant de mouvoir le vantail d'une porte, fonction que pouvait aussi avoir l'anneau d'un heurtoir.

DÉFINITION DE LA SERRURERIE. - BUT

ET PRODUCTIONS DE CET ART

Le substantif SERRURERIE dérive,

en passant par SERRURE, du verbe SERRER, qui dans l’ancien langage

signifiait FERMER. Malherbe remarque qu’en « Provence et

autres tels lieux, on dit serrer les yeux, serrer la porte, la

fenêtre, pour CLORE ». La Chronique de Saint-Denis, Olivier de

Serres et Mathurin Cordier, en employant notre verbe dans le même

sens, attestent que du XVe au XVIIe siècle, cette acception était

généralement admise dans le Languedoc, la Normandie et

l’Île-de-France. Cette constatation a pour nous une certaine

importance. Elle explique, en effet, comment, à toutes les époques,

les serruriers ont été occupés bien plus à fabriquer toutes

sortes de grands ouvrages en fer, tels que grilles, grillages,

portes, rampes d’escalier, balcons de croisées, balustrades,

garde-fous, etc., qui servent à SERRER, c’est-à-dire à enclore,

à fermer un espace, à mettre un bâtiment ou une pièce à l’abri

des profanes ou des gens malintentionnés, qu’à confectionner ce

qu’on appelle proprement des serrures.

|

| Mathurin Jousse, 43e planche de La fidèle ouverture de l'Art du Serrurier, 1627. Les serruriers effectuaient un travail approfondi de décoration jusque dans les clés, pour les clients pouvant se le payer, bien sur. |

Indépendamment de tous

ces grands ouvrages où l’art ne tarda pas à jouer un rôle

considérable, les serruriers ont vu de tout temps leur concours

réclamé par les constructeurs, qui leur ont demandé des chaînes,

des ancres, des harpons, des embrasures, destinés à servir de

soutien à la maçonnerie ; des équerres, des liens, des

brides, chargés d’affermir les travaux de charpenterie. Puis,

après avoir assuré la solidité de l’habitation, ils furent

amenés, par la nature même de leur travail, à peupler celle-ci de

meubles nombreux et d’ustensiles variés. C’est à eux qu’on

demanda les sièges et les lits en fer, les chenets, les pelles, les

pincettes, les coffrets, les cadres de glace, les lanternes de

vestibule, les lampadaires, les chandeliers, les pieds de table, les

supports de toutes sortes. Faut-il ajouter que jadis leur

intervention dans le mobilier était encore plus étendue que de nos

jours ? Non seulement ils avaient à pourvoir les cheminées de

ces monumentales crémaillères, orgueil de nos ancêtres, qu’on

n’a pas cessé de pendre, bien qu’elles aient cessé d’exister, de ces landiers majestueux qui revêtaient parfois des formes

grandioses, de grils énormes et de vastes trépieds ; mais ils

étaient chargés de la confection d’une foule d’instruments de

précision. Les balances, les romaines, les tournebroches et

jusqu’aux horloges à poids rentraient dans leur compétence. Enfin

nous avons constaté dans celui de nos volumes qui est consacré à

la menuiserie, que, pendant une longue suite de siècles, et jusqu’à

la grande transformation que l’art ogival amena dans la confection

des coffres et des armoires, les huchiers (ouvrier spécialisé dans la fabrication des huches et des coffres n.d.r.) avaient eu recours aux

artisans du fer pour assurer la solidité de leurs ouvrages à l’aide

de ferrures savamment ouvragées.

Aujourd’hui encore, la

plupart de ces meubles ne pourraient être utilisés si le serrurier

n’y mettait la dernière main. Les portes et les croisées, les

battants des armoires, les couvercles des coffres, exigent, pour

pouvoir s’ouvrir et se fermer, des gonds, des pentures, des

couplets, des charnières et des fiches. Pour les tenir clos on les

garnit de verrous, de targettes, de moraillons, d’espagnolettes, de

crémones, de loquets ou de loquetons. Enfin, dans le but d’assurer

la fermeture, non seulement de ces meubles, mais aussi de

l’habitation, et pour que le propriétaire puisse seul ouvrir sa

maison, ses chambres, ses coffres, ses armoires, on a imaginé, dès

la plus haute antiquité, une infinité d’espèces particulières

de serrures et de cadenas. On voit qu’il est peu de professions

dont le domaine soit aussi étendu et qui rende plus de services.

Le

nombre et la qualité de ces services s’expliquent par la nature

même de la matière que le serrurier met en œuvre. Le fer en effet,

à sa propriété d’être, sous le moindre volume, le plus

résistant des métaux, ajoute l’avantage d’être extrêmement

abondant et d’un prix peu élevé. Aussi du jour où l’humanité

en eut fait la conquête, a-t-il été constamment recherché pour

tous les emplois qui exigent sous un mince développement une grande

force de résistance. Ajoutons que cette recherche persistante

conduisit rapidement ceux qui le travaillaient à une étonnante

perfection dans la main-d’œuvre, perfection d’autant plus

remarquable qu’il n’est pas de métal dont la façon caractérise

mieux le triomphe de l’homme sur la matière.

|

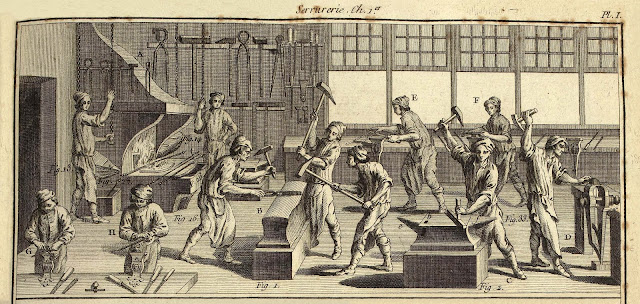

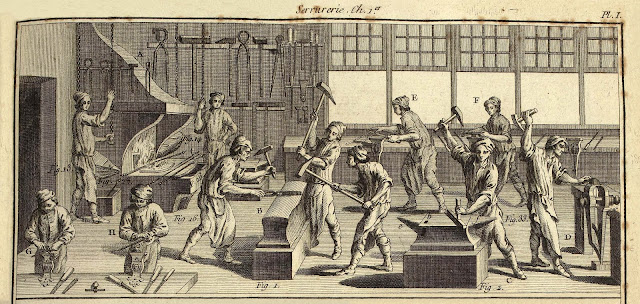

| Un atelier de Serrurerie, planche 1 extraite de l'Art du Serrurier de Louis Henri Duhamel du Monceau, 1767. (Gallica-Bnf) |

L’ouvrier aux

prises avec le fer n’a pas seulement besoin d’une expérience

consommée, d’un coup d’œil juste, d’une main ferme et sûre.

Il lui faut encore la force qui dompte la substance rebelle, et cette

confiance en soi-même qui bannit le trouble et l’hésitation. La

moindre erreur dans l’application de ces coups formidables qui font

retentir l’enclume, au lieu d’augmenter la qualité du métal,

peut le corrompre et le cribler de gerçures. De là vient cette

émotion en quelque sorte respectueuse que l’on éprouve même dans

une maréchalerie de village, au bruit retentissant des marteaux dont

les chocs cadencés pétrissent les barres rougies, en faisant

jaillir à chaque coup une gerbe d’étincelles. De là vient

également la considération toute particulière qu’inspirent ces

modestes cyclopes aux bras d’Hercule, vainqueurs pacifiques et

toujours calmes dans cette lutte violente contre la matière ;

si bien qu’il suffit, pour ne les oublier jamais, d’avoir une

seule fois contemplé leurs silhouettes noires de charbon, se

dessinant sur les rutilances embrasées de la fournaise. De là vient

enfin le charme spécial qui se dégage de la contemplation de ces

ouvrages si variés, de ces barres gracieusement recourbées par un

brutal effort, de ces feuillages assouplis à grands coups de

marteau, et sur lesquels l’œil attentif distingue le stigmate

laissé par l’action d’un poignet héroïque soudant sur

l’enclume les pétales d’une rose.

|

| Document de la bibliothèque Forney, Heurtoir du XVe siècle, sans indication de provenance. |

De ce travail où chaque

délicatesse est obtenue par un acte de violence, où toute finesse

d’exécution résulte du choc brutal d’un pesant marteau frappé

à tour de bras sur la matière rougie, les ouvrages du fer

conservent quelque chose de grand, de mâle, de noble, que n’offrent

pas les autres productions humaines, et c’est ce qui explique

comment, dès la plus haute antiquité, tous les peuples ont entouré

d’une sorte de vénération superstitieuse ceux qui le mettaient en

œuvre. Les Anciens, qui, dans leur chimie primitive, donnaient à

notre métal le nom héroïque de Mars, n’hésitèrent pas à

ranger au nombre de leurs divinités Vulcain et ses Cyclopes. Les

Hébreux conservèrent un pieux respect pour la mémoire de

Tubal-Caïn, fils de Lamech, qui, 2975 ans avant notre ère, les

avait initiés aux mystères de la forge. Les Perses vouèrent une

espèce de culte à Djemschid, fils de Tahamouras, qui, durant un

règne de 700 ans, combla de bienfaits les habitants de l’Iran et

leur apprit à façonner le rebelle métal. « Il amollit le

fer, dit le schah Nameh. Par sa puissance royale, il lui donna la

forme des casques, des cuirasses, des lances. » En Occident

comme en Orient, ce respect reconnaissant entoura, pendant toute une

suite de siècles, les initiateurs des ouvrages de la forge. En

Gaule, dès les temps préhistoriques, le travail du fer fut en

singulier honneur. Avant même que la domination romaine se fût

établie sur notre pays, les Gaulois montraient déjà des aptitudes

spéciales dans l’exercice de cet art. Tous ceux, au surplus, qui

ont écrit sur la serrurerie se plaisent à vanter sa haute

antiquité. « Je peux véritablement dire, écrit Mathurin

Jousse , qu’entre tous les arts mechaniques, il n’y en a aucun

qui puisse parangonner à celuy du serrurier pour nous estre utile et

nécessaire ; l’invention d’icelluy estant sy vieille et

antique qu’il semble avoir pris naissance avec cest univers

mesme. » Et Lamour ajoute dans son Préliminaire apologétique : « La forge est aux inventions de ce genre, ce que le

génie est aux sciences. Elle en est l’âme et la force, aucune ne

peut se passer d’elle, et elle ne les a précédées toutes que

pour les créer. Si Gérés donne du pain aux Cyclopes, c’est

qu’ils lui avaient fabriqué la charrue. Si le pieux Énée

conserve et établit au milieu des combats les fugitifs de Troie,

c’est qu’il est armé par l’époux de Vénus. »

|

| Document de la bibliothèque Forney, Heurtoir du XVIe siècle, sans indication de provenance. |

Vénéré

dans l’Antiquité, l’art du fer, pendant tout le Moyen Age,

continua de jouir d’une considération qu’expliquent aisément

ces grilles à la fois belles, fortes et simples, qui ferment encore

les chapelles des églises et les fenêtres des châteaux, et ces

pentures superbes dont le peuple, dans son admiration naïve,

attribuait au diable la paternité. La Renaissance, en cela, suivit

les traces du Moyen Age, et jusqu’à la fin du siècle dernier,

nous venons de le voir, cet enthousiasme ne faiblit pas.

Pourquoi

faut-il que cette période si glorieuse ait été suivie d’une

décadence inqualifiable qui dura près de cinquante ans ?

Aujourd’hui, heureusement, la serrurerie d’art a repris son

premier lustre. L’habileté de nos artisans égale celle de leurs

glorieux ancêtres, et il n’est pas un ouvrage ancien qu’ils ne

pourraient refaire. Le moment est donc propice pour étudier les

secrets de ce bel art et pour en approfondir la pratique. Mais ce que

nous venons de dire suffit à démontrer combien le sujet que nous

abordons est vaste. Pour plus de clarté nous croyons donc devoir

procéder d’une façon méthodique. En premier lieu nous décrirons

le traitement du fer et la confection des grands ouvrages de la

forge ; ensuite nous nous occuperons de ce qui a trait à la

serrurerie proprement dite. Enfin nous retracerons l’histoire de

cette noble profession, à laquelle nous devons tant d’œuvres

admirables.

(...)

LA PRISE DANS LA MASSE Dans notre traité de

l’orfèvrerie (pages 15 et suivantes) nous avons eu occasion de

parler de la façon dont les ciseleurs prennent l’argent dans la

masse. Les procédés employés pour le fer ne s’éloignent pas

essentiellement de ceux que nous avons décrits. Le genre de travail,

dans les deux cas, est à peu près le même, et les quelques

différences qu’on y constate, proviennent exclusivement des

qualités distinctives des métaux mis en œuvre. Le fer, étant

moins ductile et infiniment plus dur que l’argent, réclame à la

fois plus de précautions et de force. En outre, quoique le

serrurier, aussi bien que l’orfèvre, ne prenne guère dans la

masse que les objets de taille relativement réduite, comme les

ouvrages du fer sont généralement beaucoup plus considérables que

ceux façonnés en métal précieux, il en résulte que les pièces

exécutées par le serrurier sont par là même de dimensions plus

importantes. Aussi, tandis que l’orfèvre se borne à tailler des

pommeaux, des cachets et autres menus objets de toilette ou

d’étagère, le serrurier prend dans la masse les clefs, les

rosaces, les anneaux et jusqu’aux heurtoirs et marteaux de porte,

d’un poids et d’un volume souvent fort élevés.

|

Figure 90 extraite du livre auquel nous empruntons ce présent texte.

|

| La même créature, mi sphynge, mi dragon au115 blvd Saint Germain, VIe ardt. Heurtoir original qui serait donc du XIXe siècle. Ce ne semble pas, en effet, être une production industrielle. |

|

Pour

exécuter ces différents ouvrages, on choisit un morceau de fer le

plus doux et le plus corroyé qu’il soit possible. On le forge

d’épaisseur, en se rapprochant du contour qu’on veut donner à

l’objet. On améliore ce contour à la lime ; puis, ayant

collé sur la masse un papier qui porte le décalque du dessin

d’ensemble, on perce à l’aide du foret une quantité de trous

dans toutes les parties appelées à disparaître ; et, faisant

tomber avec le ciseau et le burin le métal qui demeure entre ces

trous, on perfectionne les ajours avec des limes différentes de

formes et de grosseur qui mettent la pièce dans ses profils.

Ceci

fait, le travail du sculpteur commence. A l’aide de ciseaux plus ou

moins gros, mais très durement trempés, de gouges, de grains

d’orge, de burins, en un mot d’outils très tranchants et faits

d’excellent acier, celui-ci taille, coupe, incise et creuse le

métal. Conduisant son outil de la main gauche et le frappant avec un

léger marteau tenu de la main droite, il détache en copeaux les

parties qui doivent tomber, et usant au cours de son travail de

forets de tailles variées pour fouiller les creux, et de limes qui

changent de dimensions et d’aspect suivant les endroits qu’il

s’agit de reprendre, il achève de donner à la pièce sa forme

définitive. Puis, quand celle-ci est acquise, il termine en

gratifiant les surfaces du fini et du précieux qu’elles

comportent, avec une série de poinçons, de ciselets, de matoirs et

autres outils non tranchants. Enfin, avec des baguettes de bois

appointé, trempées dans l’huile et ensuite dans l’émeri, il

polit les parties qui doivent être brillantes

|

| On voit ici que le texte de Henry Havard doit beaucoup à celui de Duhamel du Monceau. Extrait de l'Art du Serrurier de Louis Henri Duhamel du Monceau, 1767. |

|

| On reconnait dans l'image précédente, en bas, ce célèbre heurtoir de l'Hôtel de Chalons Luxembourg, 26 rue Geoffroy l'Asnier, IVe ardt. Est-ce que l'actuel, celui de cette photo, est l'original du XVIIe siècle ? Une copie peut l'avoir remplacé... |

|

| Le même heurtoir ici photographié par Jean Eugène Auguste Atget en 1900. |

|

| Toujours avec une photo d'Atget du même Hôtel de Chalons Luxembourg on se rend compte à quel point le heurtoir est un élément décoratif de première importance, au sein du riche travail d'huisserie réalisé pour cette porte. (Gallica/BNF) |

Nous avons dit,

dans notre précédent chapitre, que ce procédé essentiellement

artistique était assez peu employé aujourd’hui. Nous avons

expliqué que jadis il n’en allait pas de même. Les nombreux

ouvrages que l’on rencontre dans les collections publiques et

privées, les admirables serrures de coffres du XIVe et du XVe

siècle, qui présentent parfois à nos regards toute une suite de

saints personnages finement sculptés en ronde-bosse, montés sur de

petites consoles et abrités sous des dais minuscules, montrent assez

quel parti nos ancêtres savaient tirer de ce procédé éminemment

artistique. Chacun de ces petits personnages emblématiques, leurs

dais, leurs supports et souvent les colonnettes, les pilastres, les

arcatures qui les encadrent, ont été pris, en effet, dans la masse,

taillés, sculptés, ciselés séparément, et réunis ensuite au

corps de la pièce à l’aide de rivets, de goujons, de goupilles.

Il en est de même pour les moraillons de ces serrures si finement

historiées, pour les boutons de verrous représentant parfois des

têtes, des bustes, des armoiries, et, nous l’avons dit, pour les

pièces plus importantes, telles qu’anneaux et marteaux de porte,

etc..

|

| " En la quarante septième figure, est démonstré des heurtoüers pour mettre aux grandes portes, pour les entrées des logis, avec deux petits tiroüers, avec leurs rozettes, pour mettre à des cabinets, layettes et contoûers : lesquelles pièces se doivent faire de relief, comme on peut voir dans les figures ". Mathurin Jousse, 47e planche de La fidèle ouverture de l'Art du Serrurier, 1627. Les petites " massues " servaient donc de poignées pour des tiroirs, des meubles. (Layettes : Tiroir ou coffret servant généralement à ranger des papiers ou des vêtements., Cabinet : Meuble à tiroirs, très ouvragé). |

Ces derniers, en effet, durant tout le Moyen Age, furent

agrémentés de petits personnages analogues à ceux que nous venons

de décrire, ou encore d’animaux symboliques, de monstres, de

dragons, de lions, d’ours ajustés au battant du heurtoir, avec

d’autant plus de soin qu’étant appelés à subir journellement

des chocs violents, il leur fallait offrir une résistance toute

particulière. Plus tard, quand l’Olympe eut, dans les

préoccupations de la haute société, remplacé le paradis si cher à

tout le Moyen Age, les sirènes décevantes et les satyres prirent la

place des monstres héraldiques et des saints. Puis, avec le temps,

l’utile et le commode se substituant à l’agréable, les marteaux

de porte se bornèrent à présenter des boucles plus ou moins ornées

et enrichies à leur centre d’une boule facile à saisir. Mais on

continua à fabriquer ces sortes d’objets aux dépens du fer

jusqu’au moment où la main-d’œuvre, devenue de plus en plus

coûteuse, força de recourir aux moyens expéditifs et aux procédés

mécaniques. Alors on employa le tour à la fabrication de ces

boucles. Puis on essaya de remplacer le fer pris dans la masse par le

bronze fondu. Mais le cuivre, qui devait dans les fermetures

intérieures se substituer progressivement au fer pris dans la masse,

resta moins employé pour les marteaux et les heurtoirs. Facile à

dénaturer, il a toujours eu le fâcheux privilège de tenter la

cupidité des filous. Aussi, comme le remarque Duhamel du Monceau,

ces ornements extérieurs présentant « l’inconvénient

d’être exposés à être brisés et volés », on revint au

fer, et l’on continua de façonner de ces belles boules, simples

d’aspect, mais riches de contours et d’un dessin si plantureux,

d’une exécution si large, si grasse, que, devenues des ornements

après avoir été des objets utiles, elles continuent d’être en

honneur bien que les sonnettes aient depuis longtemps remplacé les

marteaux.

L'art de l'ameublement, la Serrurerie, Henry Havard, Librairie Charles Delagrave, 1891-1897.

|

| Un bel heurtoir ancien est encore visible au 65 rue du cardinal Lemoine, Ve ardt, sur une porte du Collège des écossais Il semble dater du XVIIe siècle.. |

|

|

|

| Ce heurtoir en forme de massue, au 34 rue du Moulin à Igny, Essonne, rappelle les petites poignées de tiroirs dessinées par Mathurin Jousse, mais là, plus gros, c'est un vrai marteau de porte. |

Les heurtoirs ou marteaux de

porte

Sous le double titre de « Heurtoirs,

Marteaux de Portes » nous présentons dans cet album un objet

métallique articulé, de formes variées, mais remplissant une seule

et même fonction. Fixé sur un vantail de porte. il sert à le

frapper par l'intermédiaire d'une enclume en métal (Cette enclume

est généralement une grosse tête de clou.) créant ainsi le signal

souhaité.

Par une courte analyse des différentes définitions

données depuis le XVIIe siècle, Nous allons préalablement à

l'analyse des documents proposés. montrer à travers l'évolution de

leur sens, comment « heurtoir » et « marteau de

porte » sont peu à peu devenus synonymes.

Tout d'abord

remarquons que le terme « marteau de porte » ne semble

pas avoir été utilisé au début du XVIIe siècle. Dans le traité

de Mathurin Jousse nous trouvons seulement « heurtoir »

et « boucle ». Les heurtoirs. d'après les dessins de

l’auteur, sont en forme de console alors que les boucles sont plus

ou moins ovales. Daviler, à la fin du XVIIe siècle, les utilise

avec le sens suivant : « Heurtoir.

Pièce de menus

ouvrages de fer, en forme de console renversée, qui sert à frapper

à une porte » ; « Boucle.

Gros anneau de fer

ou de bronze,qui sert pour heurter à une porte cochère. Il y en a

de fort riches de moulures et d'autres avec sculpture. On l’appelle

vulgairement heurtoir »

|

| Dessin du heurtoir du 51 quai de Bourbon, IVe ardt, extrait de l'ouvrage Heurtoirs, marteaux de portes. 1 du XIIe au XVIIIe siècle. Cette sorte de marteau de porte en anneau peut-aussi être appelée boucle. La partie plate et ouvragée fixée au bois de la porte est appelée platine, quelquefois écusson. |

|

| Le même heurtoir, actuellement, au 51 quai de Bourbon, IVe ardt. C'est une forme typique du XVIIIe siècle, très répandue à Paris. |

Toujours au XVIIe siècle,

Félibien et au XVIIIe siècle, La Grande Encyclopédie de

Diderot et d'Alembert utilisent les mêmes appellations. Toutefois

dans le second de ces ouvrages, on relève une petite variante de la

définition du « heurtoir »: « Pièce de menu

ouvrage de serrurerie de fer forgé ou fondu en forme de gros anneau

avec platine et battant servant à frapper à une porte cochère ».

Cette précision renvoie à la fin de la définition « boucle »

donnée par Daviler. Ainsi « heurtoir » et « boucle »

ne semblent plus, dès la fin du XVIIe siècle, ne concerner que des

marteau en forme d'anneau, à une époque où ceux-ci adoptaient de

plus en plus ce dessin. Furetière dans son Dictionnaire Universel

le laissait déjà entendre dans sa définition de heurtoir où il

note : « ...il est fait ordinairement en anneau ».

Par contre, chez ce contemporain de Daviler, une innovation apparaît

avec le terme « Marteau de Porte » : (C') Est un

gros anneau de fer qui frappe sur un clou pour avertir ceux de la

maison de la venir ouvrir. Mais comme nous venons de le voir, le

terme ne semble pas s'être généralisé. Ainsi, du début du XVIIe

siècle au milieu du du XVIIIe siècle, un même dispositif renvoyait

à deux mots différents, chacun d'eux correspondant à une forme

particulière. Puis petit à petit, « heurtoir » a perdu

son sens premier pour emprunter celui du second et ils sont devenus

tout à fait synonymes.

|

| Autre exemple de ces marteaux de porte XVIIIe, ici au 18 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, IV ardt. |

|

| Dessin du marteau de porte précédent extrait de Heurtoirs, marteaux de portes. 1 du XIIe au XVIIIe siècle. |

Au XIXe siècle, Viollet-le-Duc

propose le seul mot « heurtoir » à l'exclusion des

autres termes. E. Bosc. quelques années plus tard, écrit à la fin

de la définition de ce mot « ... on dit plutôt marteau de

porte ». Pour le terme « boucle », il élargit

l'acception qu'elle avait au siècle précédent. Littré, par

contre, lui garde son sens primitif, mais pour « heurtoir »,

il est de l'opinion de Bosc en écrivant : « heurtoir ».

Le marteau d'une porte. Vieux en ce sens. On dit marteau. H.R.

D'Allemagne, en 1943, dans son livre sur les anciens maîtres

serruriers, utilise les seuls termes « heurtoir » et

« marteau de porte », le premier étant de forme longue

et spécifique des XVe- et XVIe siècles, alors que le second désigne

les heurtoirs en forme de boucle des XVIIe et XVIIIe siècles. Il

revient ainsi aux origines, substituant seulement au terme primitif

de boucle celui de marteau de porte qui s'impose définitivement. R.

Lecoq dans son récent ouvrage sur la « Serrurerie Ancienne »

précise dans sa table alphabétique du vocabulaire de serrurerie que

« heurtoir » est synonyme de « marteau de porte »,

ce que confirme l'usage actuel et justifie ainsi le titre adopté

pour notre album.

Centre de Recherche sur les monuments historiques, Heurtoirs, marteaux de portes. 1 du XIIe au XVIIIe siècle, Paris-Ministère de la culture et de la Communication, Direction du Patrimoine, 1987, Bibliothèque Forney.

Les Heurtoirs en tant qu'Art Décoratif.

Lorsqu'une porte est bardée de

ferrures élégantes, il y faut une poignée, un marteau pour que le

visiteur puisse avertir de son arrivée sans pousser des cris.

Quelque simple que soit l'objet destiné à cet usage, il est naturel

d'en faire un motif de décoration. Au moyen âge, les serruriers

savaient transformer un marteau en une chose d'art. D'ordinaire ils

l'encadraient dans une forte pièce de tôle, ingénieusement

découpée, ornée de ses évidements, de ses pattes et de ses clous.

Cette platine était dessinée, soit en disque aux bords fleuronnés,

déchiquetés, soit en croix fleurdelisée, soit en dents de scie

rayonnantes ou en écussons, en rosettes, en cartouches. Quelquefois

la platine du heurtoir imitait les fenêtrages gothiques, avec leurs

colonnettes, leurs meneaux circulaires ou flamboyants et leurs

armatures. Le marteau suspendu à cette plaque de tôle, et pouvant

pivoter librement dans une boucle de fer, a reçu les formes les plus

variées. Les uns ont tourné la tige en balustre, les autres lui ont

donné une figure prismatique et l'ont enjolivé de trous frappés au

pointeau, de hachures incisées au burin. Ceux-ci ont forgé une

tête d'animal ou de chimère à la place de la boule qui doit tomber

sur la platine, à l'endroit où saillit tout exprès une grosse tête

de clou faisant enclume. Ceux-là l'ont orné de moulures vivement

profilées et fouillées.

|

| Sur ce heurtoir du 27 rue de Grenelle, VIIe ardt, vraisemblablement du XVIIIe siècle, on peut voir des incisions au burin. |

Il est des serruriers qui ont

composé leur tige de gros fils de fer joliment tordus et entrelacés.

Il en est qui ont su façonner une poignée gracieuse et bien

entendue avec des nœuds coulants et lâches, offrant une prise

facile, sans aspérité aucune. Mais le plus souvent, le heurtoir

était un anneau suspendu à un laceret et que l'on prenait plaisir à

historier en y imprimant une torsade, ou en y gravant des figures

géométriques, des pointillés, des zigzags, ou bien en le formant

d'une tresse de fils de fer.

Originairement, l'anneau flottant

à la porte des églises était un signe du droit d'asile. Il

suffisait d'avoir touché l'anneau pour être inviolable. Mais il

était si naturel de donner la forme d'anneau à une poignée de

heurtoir que cette forme fut employée à la porte des maisons, où

elle servait en même temps à frapper comme marteau et à tirer le

vantail à soi pour le fermer. Aussi laissait-on l'anneau osciller à

deux doigts du vantail afin d'exprimer qu'il devait faire l'office de

tiroir et faciliter la fermeture du battant

|

Hôtel d'Albret, 31 rue des Francs Bourgeois, IIIe ardt. C'est maintenant le siège de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris. Il est indiqué dans un texte historique à l'entrée que le heurtoir original du XVIe siècle a été volé en 1968. Donc l'actuel marteau de porte de cette photo doit être une copie, ce que confirme l'image suivante prise vers 1900 par Eugène Atget : il y a un certain nombre de détails différents.

|

|

| Heurtoir original de l'Hôtel d'Albret, 31 rue des Francs-Bourgeois, IIIe ardt. C'est celui qui a été volé en 1968 et qui datait du XVIe siècle. |

Mettre l'utile en

évidence, parler aux yeux, cela suffit presque à la grâce dans

l'art du serrurier. Il peut sans doute ajouter à ses œuvres une

infinité d'agréments, mais sans prétendre, encore une fois, à y

modeler la figure humaine, c’est-à-dire, à faire œuvre de

sculpteur. Avec l'étampe et le marteau, il obtient des creux et des

reliefs ; avec la lime, il amenuise le fer et il y tranche des pans

vifs ; avec l'émeri et l'oxyde de fer, il le polit ; avec la pince

ronde, il le contourne ; avec le forêt, il le perce ; avec le

poinçon, il y fait des trous ; avec le bédâne, il y creuse des

cannelures et des mortaises ; avec le burin, il l'incise ; avec le

ciseau à froid, il le coupe, l'évide, l'ajoure. Il n'en faut pas

davantage pour élever à la dignité d'un art décoratif le travail

de la forge et de l'établi.

|

| Heurtoir du 10 rue de l'Unniversité, VIIe ardt. Il s'agit du sujet décrit dans le paragraphe suivant, une figure d'Hercule, entre deux lions. Mais ici c'est une version plus moderne que celle qu'on pouvait voir à la porte de l'Hotel Pourtalès, fin XIXe ou début XXe. C'est une pièce en bronze peut-être unique. |

L'on voyait autrefois, dans les

vieilles villes de France, à Rouen, à Auxerre, à Bourges, au Mans,

au Puy-en-Velay, à Rodez, et l'on voit encore aujourd'hui à la

porte des grands hôtels ou des riches maisons de Paris, des

heurtoirs modelés à ravir. On y voit aussi des anneaux ornés de

masques relevés en bosse et parfaitement ciselés ; mais plusieurs

de ces ouvrages ne sont pas de la vraie ferronnerie. Par exemple, le

superbe marteau que l'on remarque à Paris, à la porte de l'hôtel

Pourtalès, bâti et décoré par Duban, ce marteau qui représente

une figure d'Hercule, entre deux lions, dignes de Benvenuto Cellini,

appartient à l'art du bronze et ne se rattache qu'indirectement à

la serrurerie. Toutes les fois que le fer n'affecte pas les formes

qui lui sont propres, c'est-à-dire lorsque le serrurier prétend

imiter la sculpture ou la menuiserie, il cesse d'être un artiste, en

raison même des efforts qu'il fait pour le paraître,la première

condition de la beauté dans les arts décoratifs étant de ne pas

empiéter les uns sur les autres, et de tirer d'eux mêmes, d'eux

seuls, les moyens de nous plaire et de briller.

|

| On peut penser que le heurtoir d'Hercule entre deux lions, travail " digne de Benvenuto Cellini ", de l'Hôtel de Pourtales, ressemblait plus à celui de cette photo d'Atget, qu'à celui de l'image précédente. Ici il s'agit du 23 avenue de Marigny, VIIIe ardt. l'Hotel Marigny construit en 1873, appartient maintenant à l’État. Ce heurtoir est certainement une copie ou un pastiche Renaissance réalisé en cette fin XIXe . On ne le voit plus à l'extérieur. Qu'est-t-il devenu ? |

Et d'ailleurs

combien la matière devient expressive dès qu'elle est façonnée

par la main et par l'esprit-de l'homme et à son usage, dès qu'il y

a mis l'empreinte de sa volonté !

…/...

Aujourd'hui

qu'on a remplacé en beaucoup d'endroits par des sonnettes les

heurtoirs dont se servaient nos pères, il n'est plus possible de

distinguer les visiteurs à leur façon de heurter, comme on les

distinguait autrefois. Celui-ci s'annonçait par la timidité de son

coup de marteau, celui-là par la résolution ou la rudesse. L'un ne

frappait qu'une fois, l'autre redoublait ses heurts. Vasari raconte

qu'ayant été envoyé, la nuit, par Jules III chez Michel-Ange, pour

une affaire pressée, il fut reconnu par son ami, à sa manière de

frapper, al picchiare della porta, et que Michel-Ange vint lui

ouvrir, une lanterne à la main. Comment savoir maintenant quelle

personne demande à entrer, lorsqu'on entend retentir un timbre qui

rend toujours le même son? Il est vrai que par le moyen d'une

sonnette on n'avertit que le concierge et l'on évite de réveiller à

une heure indue les habitants endormis de la maison et même ceux du

voisinage. Mais dans les villes où chaque famille occupe une maison,

comme à Londres, l'usage du marteau de porte subsiste encore. Les

coups du heurtoir, selon leur nombre et leur vivacité, marquent

l'arrivée du facteur, du postman, ou celle d'un visiteur qui

se croit permis de frapper des coups rapides et impérieux quand il

est un personnage important ou qu'il veut passer pour tel.

|

| Dans la série des heurtoirs avant tout décoratifs, véritables petites sculptures, il faut remarquer cet Icare et Bacchus, au 5 av Sully Prudhomme, VIIe ardt., vraisemblablement années 1920. |

C'est

sans doute afin d'échapper à ce genre d'indiscrétion et pour

éviter le retentissement des heurtoirs sur le gros clou des portes,

que l'on avait préféré, au bruit éclatant du marteau, le bruit

plus doux d'une

ratissoire. C'était une poignée dentelée

que l'on frottait avec un anneau tortillé pour faire vibrer le

métal. Cette poignée pouvait prendre les formes les plus variées.

Androuet du Cerceau en a dessiné plusieurs, une entre autres qui

représente un satyre dont le dos amaigri tout exprès se hérisse de

vertèbres saillantes, sur lesquelles l'anneau devait striduler en

glissant. En France, au dix-septième siècle, les gentilshommes qui

avaient leurs entrées chez le roi devaient gratter à la porte avec

un peigne. Molière, dans l'

Impromptu de Versailles, conseille

à sa muse de se travestir en marquis et de « gratter du peigne à

la porte de la chambre du roi ».

Charles Blanc, Grammaire

des Arts Décoratifs, Librairie Renouard, 1882.

|

| Un modèle XIXe siècle assez rare au 22 rue de Téhéran, VIIIe ardt, avec son masque de comédie et ses serpents. L'immeuble date de 1878. |

|

Cette sirène du 2 Cité Malesherbes, IXe ardt qui semble rappeler la Renaissance, a été produite à de nombreux exemplaires dans les années 1890, puisque elle faisait partie du catalogue du fondeur Fontaine & Quintart.

|

|

| Détail d'un catalogue Fontaine & Quintart 1889-1891, Bibliothèque Forney. |

|

Dans ce même catalogue de la fonderie Fontaine & Quintart de 1889-1891 on retrouve le heurtoir de l'Hôtel de Chalons Luxembourg vu plus haut dans ce post, d'où la difficulté de distinguer un original XVIIe siècle de sa copie XIXe, sauf à avoir des connaissances suffisamment pointues dans les techniques de serrurerie et de fonderie.

|

| Au 51 rue Saint-Louis-en-l'Ile, IVe ardt, on retrouve le même modèle, à part les volutes entre les pattes du lion et sa tête, et sans la couronne qui peut avoir été sciée. Nous pensons qu'il s'agit d'un exemplaire en fonte de fer industriel. |

|

|

|

|

Originalité décorative des

heurtoirs

Cet

attribut caractéristique des portes anciennes ne manque pas

d'intérêt par la variété infinie des formes que lui ont données

les artisans d'autrefois, semblant apposer au seuil de chaque demeure

le cachet d'une époque et d'un style.

LE

HEURTOIR D'APPEL a été longtemps, sur la porte d'entrée, un objet

de première nécessité, puisqu'il offrait au fournisseur, au

visiteur et même au maître de la Maison, le seul moyen d'annoncer

leur présence. La sonnette, connue dès le XVe siècle, n'a commencé

à le concurrencer sérieusement qu'à partir du XVIIIe ; elle

l'a complètement supplanté depuis, sans réussir, pour cela, à

amener sa suppression.

|

| Ce heurtoir vraisemblablement du XVIIe siècle, photographié aussi par Atget, est bloqué afin d'empêcher qu'on frappe à cet huis. On voit bien le gros clou servant d'enclume, sur lequel, l'anneau devait résonner. A noter aussi la grille permettant de vérifier qui veut entrer, avant d'ouvrir. Au 7 rue Poulletier, IVe ardt; |

Comme tous les objets usuels touchés

par l'art, le Heurtoir a survécu à sa fonction ; trop de délicats

modèles d'une fantaisie charmante, trop de menus chefs-d’œuvre

d'un travail savant et accompli avaient été créés en son nom,

pour qu'on ne se soit pas habitué à le considérer, en dehors de

toute question utilitaire, comme un motif décoratif concourant à la

composition artistique de la porte.

Le relief qu'il accuse,

sur le vantail nu, rompt d'ailleurs très harmonieusement la ligne un

peu sèche des panneaux et, par la minutie et l'inutilité de son

ornementation, il signale à l'attention des passants la recherche

élégante et raffinée d'un logis où rien ne semble négligé. De

plus, grâce à la matière robuste qui le compose et qui s'allie si

bien à la sévérité du bois, il ne tombe jamais dans l'afféterie

et reste sobre jusque dans ses outrances.

|

| Malgré son air ancien, ce heurtoir nous semble une production industrielle du XIXe siècle en fonte de fer. 206 boulevard Saint-Germain, VIIe ardt. |

PARTIES

ESSENTIELLES

Un Heurtoir se compose de trois parties distinctes :

deux parties fixes (le point d'attache et le clou de percussion) et

une partie mobile, qui sert à frapper. Le point d'attache peut

emprunter cinq procédés. Il peut être un simple piton dans lequel

tourne la partie mobile ; ce système est particulièrement

employé au XVIe et au XVIIe siècle. On le voit aussi dans les

Heurtoirs du Moyen-Age, mais le piton y prend le plus souvent les

proportions d'une bélière.

La partie mobile peut encore être

accrochée par deux pitons ; ce mode de suspension est propre au

XIVe et au XVe siècle. On ne le trouve pas plus tôt et très

rarement plus tard. On rencontre enfin des charnières à partir du

XVe siècle ; elles sont la règle au XVIIIe.

A ces

genres d'attaches il convient d'en ajouter un autre, qui consiste à

placer la partie mobile en forme d'anneau dans la gueule d'un

animal ; il est particulier à l'époque romane, mais reparaît

quelquefois à la Renaissance.

|

| 4o rue du Bac, VIIe ardt. |

Le clou de percussion n'offre

pas de caractères spéciaux ; dans les Heurtoirs primitifs, il

fait parfois défaut, le choc se produisant directement sur la

porte.

L'attache (piton ou charnière) est toujours, sauf dans

de rares exemples gothiques, fixée à travers une plaque ouvragée

appelée platine. Une plaque plus petite, rappel de celle-ci, entoure

généralement le clou de percussion lorsqu'il est isolé, exception

faite pour l'époque romane et les XVIe et XVIIIe siècles.

Au

XVe siècle, les deux plaques se rejoignent et forment un fond

rectangulaire sur lequel est disposé tout l'appareil. Avec la

Renaissance, on commence à voir de grande platines, en métal mince,

découpé et ajouré ; au XVIIe siècle, elles encadrent tout

l'ensemble du Heurtoir, mais sans aucune analogie avec les platines

gothiques. Elles persistent au XVIIe siècle, toutefois dans des

proportions plus restreintes.

|

| Ici le heurtoir est réduit à sa forme la plus simple, un gros anneau ou boucle. 28 rue Saint Paul, IVe ardt. " dans les heurtoirs primitifs, le clou de percussion fait parfois défaut, le choc se produisant directement sur la

porte." |

DEUX TYPES DE HEURTOIRS

La

partie mobile du Heurtoir montre dans sa forme et sa décoration une

extraordinaire variété ; on peut, cependant, la ramener à

deux types : l'anneau et le marteau. Le premier, usité chez les

Romains, a prévalu à toutes les époques qui s'inspirent de

l'antiquité ; il règne sans partage à l'époque romane,

s'éclipse dans la seconde moitié de l'ère gothique, sans toutefois

disparaître, et revient, sous des aspects divers, à la Renaissance.

Après quelques tâtonnements, il se fixe en un modèle qui, jusqu'à

la fin du XVIIIe siècle, ne subira que des modifications de

détails.

Le marteau est d'origine gothique ; il surgit

au XIVe siècle, jouit d'une faveur absolue pendant le XVe et fournit

de jolis exemplaires jusqu'au XVIIe. Après Louis XIII, il n'est plus

accepté que pour des portes sans prétentions.

Les Heurtoirs

sont faits en fer forgé, ou en métal coulé, bronze ou fonte. Le

bronze domine à l'époque romane, où il produit des mascarons d'un

grand intérêt rétrospectif. A part dans les modèles de cette

période ou dans ceux dont la maquette émane d'un artiste célèbre,

il est habituellement peu apprécié. Il a pourtant donné de très

belles pièces ; mais, coulé dans un moule, il n'a pas de

valeur originale, et les Heurtoirs forgés, seuls, sont considérés

comme des œuvres d'art.

Pierre Darlande, revue Maisons et

intérieurs pour tous, N° 106 du 15 mars 1936, bibliothèque Forney.

|

| Planche 54 de Modèles de serrurerie, choisis parmi ce que Paris offre

de plus remarquable, Gallica Bnf, 1826. A remarquer qu'une fois de plus le heurtoir de l'hôtel de Chalons Luxembourg rue Geoffroy L'Asnier est représenté. |

|

| Heurtoir en bronze au 10 rue du Four, VIe ardt, de la toute fin du XIXe siècle. |

|

| Aussi de la toute fin XIXe siècle ce pastiche de marteau de porte médiéval ou renaissant, au 78 rue Boissière, XVIe ardt. |

Heurtoirs

La

sonnette ou la clochette commandée à distance ne fait son

apparition qu'à la fin du XVIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle,

le visiteur s'annonce à l'aide du heurtoir ou marteau de porte. Ce

sont certainement les objets de serrurerie les plus riches dans leur

ornementation, ceci surtout parce qu'étant placés à l'extérieur,

ils étaient une image de la personne qu'ils prévenaient.

On

rencontre des heurtoirs dès l'Antiquité, ainsi à Pompéi, par

exemple, ou encore mentionnés dans des textes grecs et romains. Ils

sont en bronze jusqu'au XIe siècle, date à laquelle apparaissent

des heurtoirs alliant fer et bronze ou d'autres tout en fer. Les deux

formes les plus usitées sont le marteau

ou maillet et l'anneau.

Dès le Moyen Age, les formes se diversifient à l’extrême :

animaux, personnages, anneaux, outils, mains, jambes. Mais, au fur et

à mesure que diminue leur utilisation, leur ornementation se fait

plus conventionnelle jusqu'au XVIIIe siècle où, devenus purement

décoratifs, ils n'excitent plus l'imagination des serruriers.

Alain

Renner, Verrous Entrées

de Serrure Heurtoirs,

Revue abc décor

N°39, mai 1976, bibliothèque Forney.

|

| Catalogue Fontaine & Vaillant juin 1910 |

L'Age de la Fonte

L'industrie de la fonte est très lente

à progresser et évolue peu en définitive au cours des XVIe et

XVIIe siècles. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que les recherches

et les grandes découvertes atteignent le secteur des fonderies.

Ainsi, le 25 janvier 1709 l’Anglais Abraham Darby à Coalbrookdale,

coule pour la première fois la fonte au coke. Mais les fonderies

françaises n’adoptent pas ces nouvelles techniques et ne vivent

pas encore de grands bouleversements même si la production augmente

quelque peu. En fait, l’utilisation de la fonte de fer se limite

aux objets domestiques et aux premières fabrications de

machines-outils ; aucun fondeur français n'en envisage l’emploi

dans l’architecture. Plusieurs ouvrages intéressent les

métallurgistes : en 1722, Réaumur publie « l’Art d’adoucir

le fer fondu et de faire des ouvrages de fer fondu aussi fins que du

fer forgé » ; en 1786, Berthollet, Monge et Vandermonde rédigent

un « Mémoire sur le fer considéré dans ses différents

états métalliques ». En réalité; il faudra attendre le

remplacement du coke par le charbon de bois et l’exploitation

rationnelle du cubilot (malgré une forte résistance des fondeurs)

pour assister à la naissance de la grande industrie.

Dès le

début du XIXe siècle, la fonte de fer est adoptée massivement et

ce secteur enregistre une très forte croissance, particulièrement

durant les années 1830 à 1850. L’Exposition nationale de 1839

révèle au pays les extraordinaires possibilités de la fonte de

fer. Certaines fonderies (Calla à Paris, Ducel à Pocé dans le

Pas-de-Calais, André au Val-d’Osne, Durenne à Sommevoire en

Haute-Marne, Muel à Tusey dans la Meuse) présentent au public leurs

fontes d’ornements. D’autres établissements tels Schneider et

Cie au Creusot et Pont-à-Mousson dans le bassin de Nancy choisissent

de se spécialiser dans les fontes mécaniques, les cylindres de

laminoirs et de canalisations. D’autres encore, Fourchambault dans

la Nièvre, Decazeville dans l'Aveyron, s’emparent du marché

industriel des chemins de fer.

A l’occasion de l’Exposition

de 1844, on constate l’apparition d’une multitude de fonderies

nouvelles. L’Exposition universelle de Londres, en 1851, permet de

comparer réalisations françaises et britanniques. A l’avènement

du Second Empire, la France produit plus de 120 000 tonnes de fonte

de première fusion et plus de 150 000 tonnes de fonte de deuxième

fusion, véritable assise de la grande industrie. La fonte connaît

alors son âge d’or.

|

| Catalogue Fontaine & Vaillant juin 1910 |

Mais la prolifération des fonderies

s'avère bientôt ruineuse pour les petites exploitations à

caractère personnel ou familial. En 1851, 850 fonderies

exclusivement tournées vers la fonte de fer sont répertoriées (ne

sont pas prises en compte celles rattachées à d'autres usines). Les

maîtres de forge ne veulent guère investir ; malgré les

fusions et les associations, l’orientation vers une production

spécialisée est compromise par le traité du libre-échange de

1860, par l'apparition de l'acier, d'alliages légers, et l'annexion

de la Moselle à l'Allemagne en 1871. La baisse du prix de la fonte

et les marges bénéficiaires de plus en plus faibles, l’appel

d’une main-d‘œuvre spécialisée, l’utilisation du bois - dont

le prix ne cesse de croître - et l'éloignement des mines de charbon

mettent en difficulté les fonderies, dont l’équilibre devient

précaire.

La fragilité de cet équilibre évolue

progressivement grâce aux découvertes réalisées au cours du

siècle. L‘attention portée à la fonte de fer et les recherches

scientifiques vont révolutionner les techniques de sidérurgie. Les

progrès dans le domaine de la métallurgie sont multiples. D'une

part les techniques de récupération des gaz du gueulard et les

procédés de soufflage d'air chaud entraînent une diminution de la

consommation de bois, tandis que l’adoption des procédés de

Bessemer, Martin et Siemens, vers 1860, du procédé Thomas dès

1880, ainsi que l'emploi des systèmes de châssis debout et

d'épuration des gaz vers 1860, contribuent à une transformation

radicale.

Mais force est de constater que jusqu'à la Première

Guerre mondiale, l’histoire de cet art, de cette industrie repose

entièrement sur l'unicité des installations, le chemin du haut

fourneau à la pièce moulée étant le même pour toutes les

usines.

|

| Catalogue Fontaine & Vaillant juin 1910 |

Les mêmes circonstances qui avaient assuré un

développement important à la fonte de fer au début du XIXe siècle

devaient condamner celle-ci huit décennies plus tard.Les architectes

choisissant sur catalogue leurs modèles, se sentent à présent

contraints dans le geste de la création, quoique dans le même temps

ils reprochent aux fondeurs de ne plus varier les décors de leurs

modèles. Enfin ils viennent à bouder ce pour quoi des Calla, Ducel,

André, s'étaient battus et avaient œuvré toute leur vie : le

bas prix obtenu pour ce matériau fait qu’on ne l’emploie

désormais que pour les constructions de banlieue aux décorations

modestes, et pour les usines.

Jean-Claude Renard, l'Age de la Fonte, un art, une industrie, 1800-1914. Éditions de l'Amateur.

|

| Catalogue Fontaine & Vaillant juin 1910 |

|

| Ce marteau de porte ne cache pas le caractère industriel des locaux qu'il décore, il s'agit de la société des Cendres, 39 rue des Francs-Bourgeois, IIIe ardt. |

|

| Où l'on voit que la charpente métallique est encore considérée comme faisant partie de la serrurerie en 1873. Ici la ferme des combles de la gare de l'Est. (L'Architecture ferronnière). |

Voici une série de heurtoirs ou poignées de tirage présents à Paris, quelquefois en plusieurs exemplaires, dont nous avons retrouvé la trace dans les catalogues de vente des fondeurs :

|

| Planches 16, 17, 18 du catalogue de la fonderie J J Ducel. En 1878 la fonderie du Val d'Osne a racheté le fond Ducel et a mis son nom en surcharge par dessus le nom original comme on peut le voir en haut de cette feuille. |

|

Marteau de porte à tête de bélier n° 3570, encadré rouge sur la planche. 1 rue Las Cases, VIIe ardt.

|

|

Heurtoir deux serpents n° 3123, encadré bleu sur la planche. A remarquer les trous dans la porte qui devaient permettre de poser la question rituelle : " Qui est là ? ". 1 rue Lavrillière, 1er ardt.

|

|

Heurtoir

tête de lion, palmettes et anneau fleuri, n° 2174, encadré vert sur la

planche. 47 rue de Meslay, IIIe rdt. C'est un modèle, avec ses

variations, qui existe en de nombreux exemplaires.

|

|

| Marteau de porte à col de cygne, entouré jaune d'or sur la planche, n° 3484. 68 rue de Grenelle, VIIe ardt. |

|

| Heurtoir à tête de lion entouré d'un anneau en forme de serpent se mordant la queue, n° 3276, encadré violet sur la planche. 208 blvd Saint-Germain, VIIe ardt. |

|

| Planche 85 du catalogue de la fonderie J J Ducel. En 1878 la

fonderie du Val d'Osne a racheté le fond Ducel et a mis son nom en

surcharge par dessus le nom original comme on peut le voir en haut de

cette feuille. Là ce sont des poignées. |

|

Poignée avec deux têtes de chiens, N°5189, encadré rouge sur la planche. 12 rue de Calais, IXe ardt.

|

|

| Poignée avec deux hures de sanglier, considérée comme variante sur le catalogue, n° 5191, encadré vert sur la planche. 22 rue de Vintimille, IXe ardt. |

|

Poignée avec deux dogues, considérée comme variante sur le catalogue, n° 5190, encadré violet sur la planche. 24 blvd Beaumarchais, XIe ardt.

|

|

Catalogue Tusey Dufilhol et Chapal 1896 planche 244, présentant des poignées de porte.

|

|

| Poignée avec deux têtes humaines, n° illisible, encadré rouge sur la planche. 1 rue de Fleurus, VIe ardt. |

|

| Poignée avec deux femmes tenant une tête de taureau-lion par les cornes , n° 11, encadré vert sur la planche. 3bis rue Bleue, IXe ardt. |

|

| Catalogue Val d'Osne planche 263, année 1907 |

|

| Poignée torsadée, n°1, encadré rouge sur la planche, 2 rue Geoffroy Langevin, IVe ardt. |

|

| Marteau de porte à tête de lion, référence A, encadré vert sur la planche. 4 rue du Verbois, IIIe ardt. |

|

| Un autre exemplaire de nos serpent léchant une fleur de lotus décorative, heurtoir, référence B, encadré bleu sur la planche. 23 rue de Varenne, VIIe ardt. |

|

| Tête de Faune au centre d'un anneau, marteau de porte référence C, encadré violet sur la planche. 23 rue Madame, VIe ardt. |

|

| Heurtoir tête de lion au centre d'un anneau composé d'un serpent se mordant la queue, et entouré de palmettes, référence D, encadré jaune sur la planche. 45 rue Houdan, Sceaux, Hauts de Seine. |

|

Catalogue Fontaine frères & Vaillant 1900 planche 404, bibliothèque Forney.

|

|

Heurtoir Tête de lion et serpent, thème représenté par plusieurs modèles différents, ici n° 204 de notre planche. 42 rue d'Anjou , VIIIe. Le catalogue date de 1900, mais il n'est pas impossible qu'il reprenne un modèle plus ancien.

|

|

| On retrouve le même modèle au 72 av Victor Hugo, XVIe ardt, avec toutefois des différences dans le mouvement de la queue des serpents. |

|

Catalogue Fontaine frères & Vaillant 1900 planche 400. Une fois de plus on retrouve le heurtoir de l'Hôtel de Chalons Luxembourg, rue Geoffroy l'Asnier. Je n'exagérais pas quand je le qualifiais de " célèbre ".

|

|

| Présente sur la planche précédente de la Maison Fontaine, cette sirène avec une platine ajourée, heurtoir très proche de la sirène avec son coquillage, du 2 Cité Malesherbes que nous avions vu plus haut, et dont un modèle figure aussi dans cette planche de 1900. Au 105 rue de Courcelles, XVIIe ardt. |

Le heurtoir, objet d'Art.

Quand une foule de mots vifs et drus

étaient condamnés dans la Chambre bleue d'Arthénice, nos Précieux

furent heurtés par le « heurtoir » du Moyen Age. Du jour

au lendemain, le terme fut proscrit, au point de devenir injurieux.

« Les honnêtes gens appellent ordinairement le heurtoir un

marteau », enregistrait le docile Richelet, sans prévoir que

le mot substitué allait prendre à son tour, dans la bouche du

peuple, un sens péjoratif. Revenons donc au heurtoir médiéval,

beau fer forgé qui commandait toutes les portes du logis, à

l'intérieur comme à l'extérieur. Cette prodigalité, ruineuse, ne

devait pas tarder à le cantonner dans la rue : la Renaissance

ignore les heurtoirs internes. Sous Louis XIII, on verra les galants

tirer un peigne de leur pourpoint et « gratter » à

l'huis de la chambre. Les seigneurs du règne suivant useront du

pommeau de leur épée pour « cogner » à la porte. La

bienséance exigera finalement de « tambouriner » avec

les ongles ou de « toquer » avec le doigt.

Dans sa

gloire première, le heurtoir emprunte déjà la plupart de ses

formes qu'exploiteront les siècles et qu'on retrouve de pays en

pays. Composé d'une plaque et d'un battant, en fer ou en bronze, il

suspend l'anneau à une gueule de lion , reçoit les emblèmes et les

armoiries, emprunte au décor gothique, au règne végétal, au

bestiaire fabuleux, use même de la figure humaine, comme en témoigne

le vénérable marteau de Saint-Pierre-le-Moutier qui fait demander

la porte au gardien même du Paradis. Progressivement, le travail

rude deviendra délicat, jusqu'à obtenir la fine ciselure qu'on

admire sur l'Anneau aux serpents de l'hôtel Sully, bien avant

les élégances versaillaises, mais après les virtuosités de

l'Espagne maure.

L'Italie de la Renaissance, prodigue en toute

chose, s'est avisée de composer de véritables groupes qui semblent

détachés d'un bas-relief. Bien qu'aucune de ces œuvres ne soit

d'attribution certaine, il n'est pas douteux que les plus grands

artistes aient consenti à avertir le portier : un palais de

Florence offre un Dragon digne

de Ghiberti, et la naissance de Vénus du

palais Tacco, à Capo d'Istria, ne peut être que d'un maître. C'est

à cette tradition que se rattachait Bourdelle quand il concevait,

pour une entrée idéale, sa pathétique tête de Méduse :

une boucle de la chevelure vipérine sert de heurtoir et forme en

même temps l'ésotérique cercle de l'éternité, souci d'âme à

quoi l'on reconnaît bien Bourdelle. Dans un tout autre esprit, les

forgeurs décadents engendraient beaucoup de perversités. Sans doute

croyaient-ils illustrer Baudelaire quand ils torturaient ainsi ces

incubes, ces succubes, ou telle Chimère

au buste de femme qui plaque sur son ventre un masque de faune.

|

| Le poing de Persée brandit la tête de Méduse, heurtoir créé par Bourdelle, musée Bourdelle. |

Aussi

bien les marteaux de porte touchaient à leur fin, remplacés par les

sonnettes, et réduits désormais à un emploi purement décoratif.

Mais leur long règne avait produit trop de belles choses pour ne pas

alerter les collectionneurs. Se mettre « martel en tête »

ne consiste plus qu'à trouver, dans les démolitions ou chez

l'antiquaire, la bête chimérique qui ouvrait un vantail ancien,

l'anneau pris dans un mufle, la boule tenue à bout de doigts, les

serpents, les lézards, les dauphins, les branchages entrelacés, les

écussons, les mascarons, cent motifs que chaque époque aura

interprétés à sa manière, et dont on donne ici assez d'exemples

pour montrer la diversité d'un objet utile devenu pièce de musée.

J'ajoute que le heurtoir, comme il arrive souvent aux accessoires ,

fixe les styles décoratifs dans ce qu'ils ont de particulier, en

leur point d'équilibre les plus hauts.

Paul Lorenz,

Le heurtoir objet d'Art, revue

« Plaisir de France » n°353, mars 1968, bibliothèque Forney.

Tentatives de modernisation du décor de serrurerie et des heurtoirs dans les années 1920 par la maison Fontaine :

|

Catalogue Fontaine et Compagnie Serrurerie décorative de Süe et Mare 1921. Louis Süe, architecte et décorateur (1875-1968) et André Mare, peintre (1885-1932), fondent en association la « Compagnie des arts français » vers 1919. André Mare, avec une trentaine de peintres, a utilisé le cubisme en 1915 à des fins de camouflage, en peignant sur des canons et des batteries dans ce style, pour les cacher à l’ennemi, durant la guerre 14-18.

|

|

| Catalogue Fontaine et Compagnie, Serrurerie décorative 1925. Créations du décorateur René Prou (1889-1947), directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, il est l’auteur des décors du Paquebot Ile de France, de la décoration du Train Bleu entre Paris et Deauville |

Présentation de René Prou dans le catalogue Fontaine et Compagnie 1925 :

Il n'existe guère parmi nos

décorateurs, d'homme plus épris de nouveauté que René PROU.

Il

apporte à la solution de chaque problème qu'il se pose un esprit

d'invention et d'originalité qui lui fait une personne bien à part

et bien à lui.

Il est l'homme de toutes les hardiesses et de

toutes les innovations en sachant toujours rester d’un goût

parfaitement sûr, sobre et discret.

A quoi tient ceci : à

plusieurs choses explicables ou non. Cela tient en partie à ce que

René PROU connaît parfaitement les styles passés pour les avoir

longtemps étudiés avec amour.

Il s’est pénétré

intensément de la beauté classique et de la logique et sur ces

bases immuables il a construit ses œuvres, qui en gardent un parfum

de France, un parfum de délicatesse et de bon goût.

Ne

croyez pas cependant qu'il y ait une ressemblance apparente de formes

ou de volumes entre les œuvres du passé et celles de René PROU,

non.

Tout ce qui sort du cerveau de PROU est moderne dans le

sens que l'on a donné à ce mot parfaitement adapté aux besoins d’aujourd’hui.

Aussi les programmes exclusivement de notre

temps devaient tenter PROU plus que tout autre.

PROU est donc

pour beaucoup un ensemblier pour paquebots.

On se souvient de

son importante part dans l’aménagement du “ Paris ",

et des installations complètes des “ Cuba ”, de “

Grasse ”, etc....

Pour ceux qui le connaissent mieux,

c'est encore un décorateur très fin. d’une distinction jamais

démentie, auteur d’une quantité d’installations de magasins à

Paris et d’intérieurs privés.

Pour ses intimes, c'est

encore un professeur qui a le don d'enseigner et dont les élèves de

l’École des Arts Appliqués boivent les paroles.

Pour ses

amis, et ils sont nombreux, c’est enfin le meilleur des camarades,

l’ami le plus dévoué, le cœur le plus droit et c’est peut-être

là le secret de son talent.

Eric BAGGE. (Eric Bagge, 1890-1978, était aussi un architecte et décorateur, n.d.r.)

16 Mai I925

Et pour finir ce billet voici encore quelques beaux heurtoirs ou marteaux de porte qu'on peut rencontrer à Paris, ainsi que quelques poignées de tirage intéressantes, pour le plaisir, sans aucune exhaustivité. (Photos Paris Myope, comme celles des heurtoirs ou poignées à Paris précédentes)

|

| 8 blvd Emile Augier, XVIe ardt. XIXe siècle. |

|

| 47 rue Boissière, XVIe ardt, immeuble de 1879. |

|

| 14-16 rue de Bièvre, Ve ardt. |

|

| 27 rue du Général Foy, VIIIe ardt. (Mise à jour du 25 mars 2016) |

|

| 4 avenue de Villiers, XVIIe ardt. (Mise à jour du 25 mars 2016) |

|

| 36 Cours Albert 1er, VIIIe ardt. (Mise à jour du 25 mars 2016) |

|

| 1 rue du Regard, VIe ardt. |

|

1 rue de Lille, VIIe ardt

|

|

16 blvd des Invalides, VIIe ardt.

|

|

| 2 rue du Renard, IVe ardt. |

|

| 18 rue du Cherche Midi, VIe ardt. |

|

| 12 av Marceau, XVIe ardt. |

|

| 14 rue Saint Dominique, VIIe ardt. Des serpents qui cette fois ne " lèchent " pas une palmette ou fleur de lotus, comme ceux vus plus haut. C'est un modèle assez reproduit. |

|

| 12 avenue Bosquet, VIIe ardt. L’œuf du serpent ? |

|

| 2 boulevard Henri IV, IVe ardt. Modèle industriel de la fin XIXe siècle. (Mise à jour du 30 janvier 2016) |

|

| 6 rue Jules Chaplain, VIe ardt. |

|

| 20 rue de Grenelle, VIIe ardt. Le blason central est différent de celui de la version précédente. |

|

| Heurtoir et sa platine très travaillée, 102 rue du Bac, VIIe ardt. |

|

| 28 rue du Rocher,VIIIe ardt. |

|

Le diable est dans le détail de ce heurtoir, au 63 rue de la

Faisanderie, XVIe ardt. Certainement une pièce industrielle de la fin du

XIXe siècle.

|

|

| 286 blvd Saint-Germain , VIIe ardt. |

|

| 51 rue d'Anjou, VIIIe ardt. Le classique mariage du lion et du serpent. |

|

| 8 rue du Fouarre Ve ardt. Vraisemblablement du XVIIe ou du début XVIIIe siècle. |

|

| 24 rue du Général Foy, VIIIe ardt. Le même modèle est présent sur la porte du 20 rue des Écoles à Sceaux, Hauts de Seine, ce qui laisse penser que nous sommes en présence d'un modèle industriel. (Mise à jour du 25 mars 2016) |

|

| Au 40 boulevard de Reuilly, XIIe ardt. Heurtoir industriel du XIXe siècle qui imite les figures anciennes. (Mise à jour du 08 février 2020) |

|

| Un rare Pégase au 6 rue Alfred de Vigny, VIIIe ardt. (mise à jour du 30 janvier 2016.) |

|

Hôtel du Grand Veneur 60 rue de Turenne, IIIe ardt. L'Hôtel étant de 1637, est-ce un heurtoir d'origine ? L'aspect est assez XVIIe siècle, mais ça peut-être une copie. Il a été photographié par Atget.

|

| 3 Grande Rue, Lardy, Essonne. Modèle industriel. |

|

|

|

|

|

| 38 rue Saint Sabin, XIe ardt |

|

| 27 rue du Général Bertrand, VIIe ardt. |

|

|

| Curieux heurtoir néo-gothique au 29 rue des Marronniers, XVIe ardt. (Mise à jour du 30 avril 2016). |

|

27 rue Jacques Dulud, Neuilly sur Seine, Hauts de Seine. Il y a une photo du même modèle pat Atget, mais à Paris. Bronze.

|

| Marteau de porte, modèle industriel de la fin du XIXe siècle, 6 rue Coëtlogon, VIe ardt. (Mise à jour du 30 janvier 2016) |

|

| Deux poignées fleuries Art Nouveau 87 avenue du Maine, XIVe ardt, 1897. (Mise à jour du 25 mars 2016) |

|

| Au

12 rue Lagrange, Ve ardt, il y a la même poignée sur les deux vantaux :

Une main en haut et une main en bas tiennent une sorte d'anneau dans

lequel passent deux serpents enlacés. Ici ce sont deux angles de vue du

même exemplaire. (Mise à jour du 30 janvier 2016) |

|

| " Poignée de main ", 6 Villa Saint Jacques, XIVe ardt. (Mise à jour du 1er avril 2018) |

|

| Une

des plus spectaculaires poignée de tirage de Paris, avec son dragon et

son griffon, au 111 rue de Grenelle, Cité Martignac, Paris VIIe ardt.

(Mise à jour du 31 décembre 2019) |

|

| Au

29 avenue Rapp, VIIe ardt, cette poignée aussi originale que l'ensemble

de l'immeuble qui la porte, signé Jules Lavirotte en 1901 (Mise à jour

du 30 avril 2016) |

|

|

| Poignée de porte vraisemblablement années 1960 au 20 - 22 rue du Général Appert, XVIe ardt.. |

|

|

| Sur la porte d'un immeuble moderne au 36 rue Blomet, XVe ardt, cette poignée

originale. Il semble représenter Dante. (Mise à jour du vendredi 6 mars

2020). |

|

| Sur

la porte de l'Hôtel de Cavoye, 52 rue des Saints-Pères, VIe ardt. Il

semble bien que ce heurtoir soit une pièce unique, peut-être du XXe

siècle, imitant un style ancien. . (Mise à jour du 30 janvier 2016) |

|

|

| 9 rue de Talleyrand, VIIe ardt. Tête de Neptune ? |

|

|

| Sur la porte de l'Ambassade de Roumanie, au 123 rue Saint Dominique, VIIe ardt. Modèle peu répandu. |

|

| Heurtoir représentant Poséidon, 33 rue du Faubourg Saint Honoré, VIIIe ardt. L'Hôtel Perrinet de Jars (dit aussi Hôtel de Guébriant) a été construit

en 1714 par Pierre Grandhomme, il a été acquis en 1856 par le baron

Nathaniel de Rothschild et abrite depuis 1920 le Cercle de l'Union

interalliée. Photo de Eugène Atget |

|

| Le

même actuellement, au 33 rue du faubourg Saint-Honoré, VIIIe ardt. A

noter que ce heurtoir représentant Poséidon est présent en deux

exemplaires, un sur chaque vantail de la porte cochère. |

|

| Voici notre Poséidon en vente sur le catalogue de Cuivrerie et de Serrurerie Artistique R. Garnier, Brun-Cottan Frères successeurs, 1900. A remarquer qu'il est bien précisé : " Reproduction de tous modèles anciens ". |

|

| Au

10 rue Saint-Louis-en-l'Ile, IVe ardt, un heurtoir ancien, peut-être du

XVIIe siècle. On retrouve ici une boucle décorée d'incisions. (Mise à jour du 30 janvier 2016) |

|

| Au

3 rue Jacob, VIe ardt, ce très beau heurtoir ancien est encore

accompagné d'une vieille serrure. XVIIe ou début XVIIIe siècle. A remarquer les deux profils en haut de la platine. (Mise à

jour du 30 avril 2016) |

|

| 5 rue le Regrattier, IVe ardt. Nous voilà revenu à notre heurtoir du début de ce post. |

|

| 111 bis rue de Courcelles XVIIe ardt,1897 (Mise à jour du 25 mars 2016) |

|

|

A la même adresse que le heurtoir précédent, au 111 bis rue de Courcelles XVIIe ardt, cette sonnette chantournée, une nouveauté appelée à remplacer les bons vieux marteaux de porte. Elle est peut être plus récente que le heurtoir.

(Mise à jour du 25 mars 2016) |

Je suis épaté par ce site et les renseignements qui sont accumulés. Nous travaillons sur la fonte d'art et il y a des heurtoirs en fonte, mais moins riches que ce qui est montré. Je vais revisiter Paris, avec des indications en mains. Je ferai la promotion de cette page. Félicitations

RépondreSupprimerMerci de vos encouragements qui nous donnent envie de prolonger l'aventure Paris Myope, malgré notre difficulté croissante à trouver des sujets pas ou peu traités sur la toile, des sujets qu'il nous est possible d'approfondir. Vous avez bien compris que l'accumulation d'informations sur notre blog a son importance : donner la curiosité de regarder avec un peu plus d'attention notre décor quotidien, témoigner de la richesse de l'histoire, parisienne en l’occurrence, mais qui pourrait tout aussi bien être celle d'un autre endroit, chercher à comprendre d'où nous venons, s’apercevoir pour ceux qui en douteraient que " Paris ne s'est pas fait en un jour " et qu'il en est de même pour notre civilisation. Et accessoirement que nos ancêtres n'étaient pas des manches!

RépondreSupprimerVous écrivez " nous travaillons sur la fonte d'Art " : est-ce en tant qu'artisans fondeurs, ou en tant qu'historiens de l'Art ?

notre association : ASPM (association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine métallurgique haut-marnais) issue de Haute-Marne, région grande productrice de fonte. voir www.fontesdart.org et www.e-monumen.net (base de données du patrimoine métallurgique français dans le monde). Tout ceci est un travail bénévole ; plus nous échangeons, plus nous nous enrichissons mutuellement.

SupprimerEt vous, d'où vient cet intérêt pour le patrimoine ?

Dominique Perchet dominiqueperchet@gmail.com

Tout d'abord c'est à moi de vous féliciter pour cette association, richissime en renseignements et informations sur ces techniques de fonte industrielle qui ont fleuri au XIXe siècle. Grand merci, car c'est grâce à vous que nous avons trouvé des informations nécessaires à la réalisations de plusieurs billets. Pour ces sujets Monumen est LE site, incontournable selon l'expression usitée. Le principe de notre blog est de se poser des questions sur ce que nous avons pu observer en sillonnant Paris en tout sens, le nez au vent, en explorateurs. Si nous trouvons des réponses après recherches que nous jugeons intéressantes, nous les publions sur PM pour que tout le monde en profite. Nous essayons d'avoir des photos pas trop mauvaises, prises par nos soins, afin de servir de véritables documents.

SupprimerGrâce à vous j'ai, par exemple, comme vous avez pu le remarquer dans ce post, retrouvé des modèles de heurtoirs ou de poignées dans les catalogues des fondeurs que vous avez généreusement mis en ligne, heurtoirs ou poignées dont nous avions pris des photos au hasard des rencontres depuis des années. Pour d'autres marteaux de portes j'ai pu trouver les catalogues d'autres fondeurs à la bibliothèque Forney. Mais je n'ai pas cherché à être exhaustif sur ces références aux catalogues.

Quant à mon intérêt pour le patrimoine, c'est un mélange de grand intérêt pour les Arts plastiques de façon générale et de goût pour l'histoire qui remonte à l'école communale.

Magnifique, merci du partage !

RépondreSupprimerJe vous en prie.

Supprimerretrouvé dans mes photos de voyage le heurtoir Poseidon de chez Garnier, présent au 33 rue du fbg Saint honoré sur la porte de la chambre de Commerce de Venise, au

RépondreSupprimer1401 Zattere....

Merci Babeth de votre passage sur notre blog...

RépondreSupprimerOui j'avais vu sur Internet que certains modèles industriels se retrouvaient dans d'autres pays, dont l'Italie. Est-ce que le modèle initial est italien et a été copié par Garnier ? Ou l'a t-il créé et exporté un peu partout en Europe? Il faudrait faire des enquêtes très poussées pour le savoir.

Formidable ! Je suis épaté par votre blog qui m'a permis d'enrichir mes humbles connaissances, sur les heurtoirs notamment, tout en m'émerveillant.

RépondreSupprimerUn grand Merci pour tout cet admirable travail de recherches et de présentation. Bonne continuation.

Merci beaucoup à vous, cela fait plaisir de recevoir des encouragements.

RépondreSupprimerVotre travail est absolument impressionnant, très riche en informations, documentations, photos. Je m'intéresse beaucoup aux heurtoirs et votre article est le plus complet et fourni que j'ai pu trouver. Grâce à vous j'ai pu enrichir mes connaissance sur le sujet, et découvrir ces heurtoirs lors de mes balades dans Paris. Merci pour tous ces renseignements!

RépondreSupprimerMerci Mr Delzenne de votre commentaire qui me fait très plaisir.

RépondreSupprimerEn voulant bien comprendre pour soi un sujet, des témoignages historiques parisiens rencontrés, on prend le temps de chercher. Et alors pourquoi ne pas partager ce qu'on a trouvé et offrir l'occasion à tout à chacun de regarder de plus près sa ville, son environnement, de chercher à le questionner. C'est que nous faisons dans ce blog, bien qu'il faille avouer que nous avons un peu de mal à trouver de nouveaux sujets.

Encore merci de votre lecture vivante.

Pourrier vous me dire ou se trouve l'heurtoir a la fin de votre blog: celui au 101bis rue de Courcelles? Je ne trouve pas une telle addresse sur ma carte Google.

RépondreSupprimerJe n'arrive pas a trouver la porte du 101bis rue de Courcelles ou doit se trouver le heurtoir a la fin de votre blog.

RépondreSupprimerBonjour Mr Ferris, merci de votre vigilance. Il y avait en effet une erreur de ma part, il s'agit du 111 bis rue de Courcelles, et non du 101 bis. Je rectifie l'erreur.

Supprimerhttps://www.google.fr/maps/@48.8825198,2.299778,3a,63y,232.01h,91.58t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMkSoeqodVplp1KzYijdLpQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.5778338968327716%26panoid%3DMkSoeqodVplp1KzYijdLpQ%26yaw%3D232.0130517263205!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D