Pour ce 110e billet de Paris Myope nous visitons les plaques de rues parisiennes gravées dans la pierre au XVIIIe siècle, portant le nom de la voie, semblable ou différent de l'actuel, nom souvent accompagné d'un numéro.

Les Écriteaux des rues.

Les écriteaux du nom de chaque rue ne datent que de 1728 : avant cette époque la tradition désignait chaque rue. On avait commencé par une plaque de fer-blanc, le temps et la pluie en effaçaient les caractères ; aujourd'hui ils sont gravés dans la pierre même.

On verra à la place de la nouvelle salle de la Comédie Française les rues de Corneille, de Racine, de Molière, de Voltaire, de Crébillon, de Regnard ; ce qui scandalisera d'abord les échevins (il faut s'y attendre) comme en possession de la glorieuse et antique prérogative de donner seuls leurs illustres noms à des rues. Mais peu à peu ils s'accoutumeront à cette innovation, et à regarder Corneille, Molière et Voltaire comme les compagnons de leur gloire. Enfin, la rue Racine, figurera à côté de la rue Babille (1), sans trop étonner les quarteniers, les dizeniers, et autres Officiers de l'Hôtel-de-Ville.

L'année littéraire a fait dernièrement une assez bonne plaisanterie, en disant que derrière la nouvelle salle de Spectacle, on trouverait le cul-de-sac la Harpe. Cela est gai. L'auteur de l'incroyable tragédie des Barmécides (2) devrait lui-même en rire, car c'est toujours quelque chose, en passant dans ce monde, que de donner son nom à un cul-de-sac ou à un impasse, pour quelques rimes soi-disant tragiques.

Les écriteaux du nom de chaque rue ne datent que de 1728 : avant cette époque la tradition désignait chaque rue. On avait commencé par une plaque de fer-blanc, le temps et la pluie en effaçaient les caractères ; aujourd'hui ils sont gravés dans la pierre même.

On verra à la place de la nouvelle salle de la Comédie Française les rues de Corneille, de Racine, de Molière, de Voltaire, de Crébillon, de Regnard ; ce qui scandalisera d'abord les échevins (il faut s'y attendre) comme en possession de la glorieuse et antique prérogative de donner seuls leurs illustres noms à des rues. Mais peu à peu ils s'accoutumeront à cette innovation, et à regarder Corneille, Molière et Voltaire comme les compagnons de leur gloire. Enfin, la rue Racine, figurera à côté de la rue Babille (1), sans trop étonner les quarteniers, les dizeniers, et autres Officiers de l'Hôtel-de-Ville.

L'année littéraire a fait dernièrement une assez bonne plaisanterie, en disant que derrière la nouvelle salle de Spectacle, on trouverait le cul-de-sac la Harpe. Cela est gai. L'auteur de l'incroyable tragédie des Barmécides (2) devrait lui-même en rire, car c'est toujours quelque chose, en passant dans ce monde, que de donner son nom à un cul-de-sac ou à un impasse, pour quelques rimes soi-disant tragiques.

|

| Un exemple de cul-de-sac gravé dans le quartier Saint Martin, au 12 rue Saint-Merri, notre IVe ardt actuel. C'est maintenant l'impasse du Bœuf, Voltaire a donc été entendu. |

Mr de Voltaire a eu beau prêcher pour ce mot impasse, on ne s'en est point servi ; et l'on continue à dire le cul-de-sac du Fort-aux-Dames, le cul-de-sac des Feuillantines, le cul-de-sac de Jérusalem, le cul-de-sac du petit Jésus, le cul-de-sac des Quatre-vents, etc.

Tableau de Paris tome 2 , Louis-Sébastien Mercier, 1781.

(1)

Cette

rue a été percée, en avril 1765, sur l’emplacement de l’hôtel

de Soissons. Laurent-Jean

Babille,

écuyer, avocat au Parlement, fut échevin de la ville de Paris, en

1762 et 1763. (Félix et Louis Lazare. Dictionnaire

administratif et historique des rues et monuments de Paris.

Paris, Bureau de la Revue Municipale, 1855.)

(2) Les Barmécides, Tragédie de Jean-François La Harpe, créée au Théâtre-Français le 11 juillet 1778. Elle n’a été représentée qu'onze fois. Voltaire aurait dit à son auteur : « Mon ami, cela ne vaut rien, jamais la tragédie ne passera par ce chemin là »). Wikipedia

Cette grande Ville n'était autrefois divisée qu'en 16 quartiers, mais par un édit donné exprès, elle a été partagée en 20 à cause de l'augmentation de plusieurs rues, et de quantité de maisons qui ont été nouvellement construites.

De la Grève , 38 rues ; 200 lanternes.

De Saint Paul, ou de la Mortellerie, 27 rues ; 175 lanternes.

De Saint Avoye, ou de la Verrerie, 19 rues ; 173 lanternes.

Du Marais, ou du Temple, 52 rues ; 361 lanternes.

Quarante-huit conseillers du Roi, commissaires, enquêteurs et examinateurs au Châtelet sont préposés pour veiller avec soin à tout ce qui se passe dans ces quartiers, et pour y faire exactement observer la police, ce qu'ils font avec toute l'attention possible. Ils rapportent les contraventions aux audiences de police qui sont tenues au Châtelet, deux fois la semaine, par Marc-René de Voyer de Paulmy, chevalier marquis d'ARGENSON, conseiller d'état ordinaire et lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, le second qui a occupé cette grande charge dont le détail est presque infini. On lui est obligé d'avoir établi une sûreté entière dans toute la Ville, de l'avoir non seulement purgée de libertins et de vagabonds ; mais encore de prévenir avec bien de la vigilance et de l'activité les désordres qui pourraient arriver.

Outre le nombre des commissaires dont on vient de parler, il y a encore la compagnie de 40 conseillers du Roi, inspecteurs de police de la Ville et faubourg de Paris, créée par édit du mois de Février 1708 et confirmée par la déclaration du 15 de Mars 1712. Deux de ces Inspecteurs sont distribuez dans chaque quartiers pour veiller à l'observation des ordonnances et règlements de Police, et y exercer les fonctions spécifiées par les édits, déclarations et arrêts rendus en conséquence. Ils ont aussi inspection sur les hôtels, maisons et chambres garnies, et sur les marchands fripiers, revendeuses à la toilette, et sur ceux qui trafiquent de nippes et vieilles marchandises ; qui sont obligez de tenir des registres pour y inscrire leurs marchandises et le nom des vendeurs, afin de les représenter toutes les fois qu'ils en sont requis.

Description de la ville de Paris et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable, par Germain Brice, tome premier, septième édition, 1717, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

C'est pour simplifier ce découpage que sont pris l'édit de décembre 1701, l'arrêt du Conseil du 14 février 1702 et la Déclaration du roi du 12 décembre 1702 qui définissent vingt quartiers de police sur lesquels se calque la division de la municipalité, quatre nouveaux offices de quarteniers étant créés. Jean de la Caille a publié en 1714 un atlas en vingt planches de cette nouvelle division qui met en évidence la simplification du tracé des limites. Le quartier de la Cité [1]regroupe les îles de la Cité, Notre-Dame ou Saint-Louis et Louviers. La rive droite passe de treize à quatorze quartiers. Ce sont, d'ouest en est, le Palais-Royal [5] (remplaçant Saint-Honoré), le Louvre ou Saint-Germain l'Auxerrois [4], Montmartre [6], Saint-Eustache [7], les Halles [8], Saint-Opportune [3], Saint-Denis [9], Saint-Jacques-de-la-Boucherie [2], la Grève (avec Saint-Gervais) [11], Saint-Martin [10], Saint-Avoye ou la Verrerie [13], Saint-Paul ou la Mortellerie [12], Saint-Antoine [15], le Temple ou le Marais [14]. Les deux quartiers de la rive gauche passent à cinq : Saint-Germain-des-Prés [20], Luxembourg [19], Saint-André-des-Arts [18], Saint-Benoit [17], Maubert [16]. Ces quartiers englobent désormais les deux villages du Roule et de Chaillot et quatorze faubourgs : Saint-Honoré, Richelieu, Montmartre, Saint-Denis, Saint-Lazare, Saint-Martin, Saint-Laurent, du Temple, Saint-Antoine, Saint-Victor, Saint-Marcel, Saint-Jacques, Saint-Michel, Saint-Germain.

c) La comparaison des cartes de 1673 et de 1702 montre que six quartiers de 1702 recouvrent exactement trois quartiers de 1673 : chacun des trois a été coupé en deux, selon le schéma suivant :

1673 1702

St-Eustache

St-Eustache ------------------------------ {

Montmartre

Place Maubert

Place Maubert ---------------------------- {

St-Benoit

St-Germain des Prez

St-Germain des Prez -----------------------{

La comparaison des cartes montre encore des changements importants dans le secteur Nord-Est : agrandissement des petits quartiers, diminution des plus étendus, et surtout régularisation des limites qui deviennent presque rectilignes et suivent maintenant les grands axes de circulation, rue de la Verrerie, rue Ste-Avoye, rue du Temple, rue St-Antoine. La mosaïque est devenue presque un damier.

B) La partition de 1702 s'applique également aux deux administrations. L'arrêt s'achève en ordonnant que chacun des vingt quartiers ainsi délimités, un commissaire de Police et un quartenier feront leurs fonctions, sous les autorités respectives du Lieutenant de Police et du Prévôt des Marchands.

L'ancien état de fait consacré par la coutume prend fin : il n'y aura plus désormais de circonscriptions différentes pour les deux administrations. Il n'y aura plus désormais qu'une seule espèce de quartier : décision de grande portée si elle avait été maintenue.

2. La partition de 1680 demeure valable pour l'administration du Bureau de la Ville – (L'arrêt de 1703).

L'arrêt du Conseil d’État et des Finances du samedi 3 février restaure l'état de fait antérieur à l'Arrêt de 1702 : il confirme l'existence de seize quartiers propres à l'administration de la Ville ; il permet aux seize quarteniers de racheter les quatre offices nouveaux créés en 1701. Ce texte est le document capital pour l'histoire des quartiers de Paris aux dix-septième et dix-huitième siècles : il est le seul qui connaisse officiellement l'existence de deux types différents de circonscriptions aux dix-septième siècle ; de plus il donne à cet état de fait une consécration légale.

L'arrêt est rendu à la requête des quarteniers dont l'argument est celui-ci : la décision de 1702 souffre d'un vice de fond : ses auteurs ont ignoré qu'il y avait une partition de Paris en seize quartiers propre à la police de la Ville, et distincte de la partition du Châtelet : si la nouvelle partition s'applique facilement au découpage antérieur des quartiers du Châtelet, dont elle est en quelque sorte le remaniement, elle est par contre inapplicable, sauf des bouleversements très grands, au découpage antérieur de la Ville.

Comme nous l'avons remarqué, en comparant les quartiers de 1673 et ceux de 1702, sur les vingt quartiers de 1702, quatorze demeurent à peu près les mêmes, et six sont des moitiés de quartiers anciens. Par contre, les vingt nouveaux quartiers n'ont « aucun rapport » avec les circonscriptions antérieures propres à la police de la Ville (celles de 1680).

(…)

En bref, pour la police du Châtelet, six quartiers seulement sont vraiment nouveaux. Pour celle du Bureau de la Ville, tous les vingt sont nouveaux. Appliquer l'Arrêt reviendrait pour le Bureau de la Ville à redistribuer tout Paris entre les quarteniers. Il faudrait aussi refaire presque toutes les cinquantaines et dizaines. En tenant compte du fait que les quarteniers, cinquantainiers et dizeniers sont des notables résidents dans leur quartiers : on ne les déplace pas aussi facilement que les commissaires au Châtelet.

Au grand dérangement, s'ajoute le préjudice porté à l'office de quartenier par la création de quatre nouveaux offices. On le devine : ce ne sont pas tant les quatre nouveaux quartiers qui vexent les requérants, que les quatre nouveaux quarteniers : « Et d'autant que l'establissement de ces quatre nouveaux officiers ne pourrait avoir lieu, sans que les supplians ne souffrissent au préjudice et un dérangement considérable dans leurs fonctions et des autres officiers distribués sous eux (…) sachant que dans la conjoncture présente elle (Sa Majesté) a besoin de fonds considérables pour soutenir les dépense de la Guerre. Ils ont offert à Sa Majesté de rembourser ce qu'il luy plaira leur ordonner pour la finance desdits quatre nouveaux offices de quarteniers créés par ledit édit du mois de Décembre 1701 ».

Le Conseil fait droit à la requête. Les quatre nouveaux offices seront mis aux seize existant. Les quarteniers rachèteront les « quatre offices la somme de vingt huict mil livres à laquelle Sa Majesté a liquidé la finance desdits quatre offices ».

Du même coup cela diminue la portée de l'Arrêt de 1702 ; son champ d'application est restreint à la Police du Châtelet. De ce fait la partition de 1680 rentre en vigueur pour la Police de la Ville. Celle de 1702 s'appliquera seulement à la Police du Châtelet.

(…)

Si maintenant, d'un seul regard, on embrasse les deux siècles (XVIIe et XVIIIe n.d.r.), le fait le plus saillant, est l'existence, au moins à partir des années 1660-1670, de deux types de quartiers différents pour les deux administrations du Châtelet et de l'Hôtel de Ville. La connaissance de cette dualité évitera peut-être quelques méprises et mésaventures aux historiens de Paris.

D'autre part, si les quartiers changent souvent de formes et de limites, certaines frontières résistent aux changements, jouissant d'une sorte d'intangibilité. Ce sont, d'après nos cartes, rive droite, la rue du Temple, la rue St-Martin sur une partie de son tracé, la rue St-Denis et la rue St-Honoré, et rive gauche la rue St-Jacques, et la rue Dauphine. Dans les espaces délimités par ces rues et la « rivière », les historiens doivent chercher les quartiers « réels » de Paris.

René Pillorget et Jean De Viguerie, Maîtres-assistants à la Sorbonne, dans Revue d'Histoire moderne et contemporaine, « Les quartiers de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècle », Avril-Juin 1970, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

En 1728. l’on pensa sérieusement à procurer cette facilité au Public. M. le Lieutenant Général de Police chargé de l'exécution du projet, donna de si bons ordres pour cela, que dès le commencement de 1729, l'on vit des plaques de tôle posées à toutes les encoignures des ruës pour les faire connoître ; c'est-à-dire, qu’aux issuës de chaque ruë, il y avoit un Ecriteau posé à hauteur convenable, où l’on voyoit aisément le nom de la ruë.

Cet établissement plut à cause de sa commodité ; l’on trouva aussi qu’il décoroit la Ville. L’operation finie, le Magistrat de Police n’en demeura point là :il prévoyoit bien que des plaques simplement apposées aux murs des maisons, pourroient être changées ou effacées par affectation ou par négligence ; que même dans les cas de reparation ou de reconstruction des maisons, il pourroit arriver qu'on ne remettroit point les Ecriteaux après les avoir ôtés : ces motifs le déterminerent à établir un ordre certain pour conserver ce nouvel établissement, & dans cette vûë il rendit l’Ordonnance du 30 Juillet 1729, dont voici les dispositions.

Les Ecriteaux ne furent d'abord posés qu’à l'une des encoignures de chaque ruë, à l’entrée & à l'issue ; ainsi l’Ordonnance que le Magistrat avoit renduë, ne regardoit que les Propriétaires des maisons où les plaques avoient été posées la premiere fois ; cependant l'on a vû depuis, que ceux qui ne se trouvoient point dans le cas, & qui pouvoient se dispenser de cette attention, loin de s'en prévaloir, se sont portés d’eux-mêmes & par zéle à mettre de semblables Ecriteaux aux encoignures de leurs maisons ; d'où l’on jugea qu’il seroit aisé d’etablir une régle uniforme. Cela fut fait par une autre Ordonnance du 3 Juin 1730 ; elle porte, qu'à l'avenir les Propriétaires des maisons faisant encoignure des ruës, seront tenus lors qu’ils feront rétablir & réedifier les encoignures, de faire mettre une table de pierre de liaire d'un pouce & demi d 'épaisseur, & de grandeur suffisante, au coin de chacune des encoignures, soit qu’il y ait des plaques de tôle ou non, en observant ce qui est prescrit par la premiere Ordonnance, à peine de cent livres d’amende, tant contre le Propriétaire, que contre l'Architecte ou le Maçon qui aura fait faire l'encoignure. Il n’en a pas fallu davantage pour engager les Propriétaires à entrer dans les vûës de la Police ; ils se sont chargés volontiers d'entretenir à leurs frais cet établissement, dont le Roy avoit fourni la premiere dépense pour la commodité publique, & pour donner une nouvelle décoration à la Ville.

(2) Concernant la Lambourde :

(2) Les Barmécides, Tragédie de Jean-François La Harpe, créée au Théâtre-Français le 11 juillet 1778. Elle n’a été représentée qu'onze fois. Voltaire aurait dit à son auteur : « Mon ami, cela ne vaut rien, jamais la tragédie ne passera par ce chemin là »). Wikipedia

Les numéros portés sur ces plaques de rue gravées correspondent à des quartiers de Paris, qui sont aussi des quartiers de Police. Il y en a 20 durant le XVIIIe siècle. Le texte suivant daté de 1717 nous les présente.

|

| Première page du livre d'où est extrait le texte ci-dessous. Bibliothèque historique de la Ville de Paris. |

LA VILLE

DE PARIS

est divisée

en Trois Principales Parties.

est divisée

en Trois Principales Parties.

La Cité,

L'Université,

La Ville.

La première partie contenue

dans l'enceinte de l’Île du Palais, située au milieu des autres,

est la plus ancienne et la plus petite.

La seconde du côté du midi, est remplie de collèges et fort peuplée.

La Ville qui est la troisième partie, est au septentrion, et d'une plus grande étendue que les autres.

La seconde du côté du midi, est remplie de collèges et fort peuplée.

La Ville qui est la troisième partie, est au septentrion, et d'une plus grande étendue que les autres.

Cette grande Ville n'était autrefois divisée qu'en 16 quartiers, mais par un édit donné exprès, elle a été partagée en 20 à cause de l'augmentation de plusieurs rues, et de quantité de maisons qui ont été nouvellement construites.

Voici le nom des

quartiers, comme ils se trouvent à présent.

Le quartier de la

Cité, contient 53 rues, où il y a 413 lanternes,

pour éclairer pendant la nuit.

De Saint Jacques de la Boucherie, contient 55 rues, et a 183 lanternes.

De Sainte Oportune, 34 rues ; 153 lanternes.

Du Louvre, ou de Saint Germain L'Auxerois, 25 rues ; 195 lanternes.

Du Palais Roial, ou de Saint Honoré, 49 rues ; 341 lanternes.

De Mont-Martre, 41 rues ; 284 lanternes.

De Saint Jacques de la Boucherie, contient 55 rues, et a 183 lanternes.

De Sainte Oportune, 34 rues ; 153 lanternes.

Du Louvre, ou de Saint Germain L'Auxerois, 25 rues ; 195 lanternes.

Du Palais Roial, ou de Saint Honoré, 49 rues ; 341 lanternes.

De Mont-Martre, 41 rues ; 284 lanternes.

De Saint Eustache,

29 rues ; 247 lanternes.

Des Halles, 27 rues ; 142 lanternes.

De Saint Denys, 55 rues ; 304 lanternes.

De Saint Martin, 54 rues ; 415 lanternes.

Des Halles, 27 rues ; 142 lanternes.

De Saint Denys, 55 rues ; 304 lanternes.

De Saint Martin, 54 rues ; 415 lanternes.

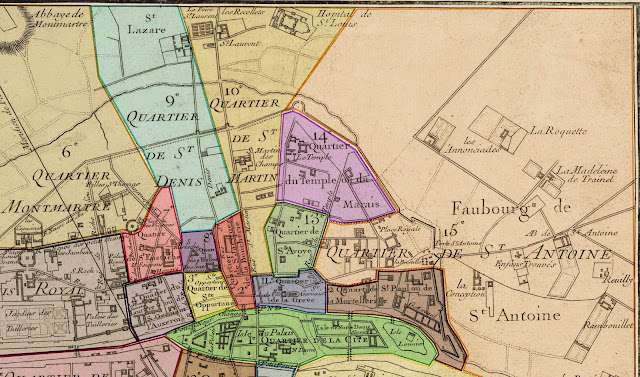

|

| Plan des vingt quartiers de la Ville de Paris par Bailleul Le Jeune, 1745, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. |

De la Grève , 38 rues ; 200 lanternes.

De Saint Paul, ou de la Mortellerie, 27 rues ; 175 lanternes.

De Saint Avoye, ou de la Verrerie, 19 rues ; 173 lanternes.

Du Marais, ou du Temple, 52 rues ; 361 lanternes.

De Saint Antoine,

68 rues ; 333 lanternes pour éclairer la Ville et les

principales rues du Faubourg.

De la Place Maubert, 81 rues ; 300 lanternes .

De la Place Maubert, 81 rues ; 300 lanternes .

De Saint Benoist,

60 rues ; 307 lanternes.

De Saint André des Arts,

51 rues ; 311 lanternes.

Le quartier de Luxembourg, 62 rues ; 337 lanternes.

De Saint Germain des Prez, 55 rues ; 396 lanternes.

Le quartier de Luxembourg, 62 rues ; 337 lanternes.

De Saint Germain des Prez, 55 rues ; 396 lanternes.

Quarante-huit conseillers du Roi, commissaires, enquêteurs et examinateurs au Châtelet sont préposés pour veiller avec soin à tout ce qui se passe dans ces quartiers, et pour y faire exactement observer la police, ce qu'ils font avec toute l'attention possible. Ils rapportent les contraventions aux audiences de police qui sont tenues au Châtelet, deux fois la semaine, par Marc-René de Voyer de Paulmy, chevalier marquis d'ARGENSON, conseiller d'état ordinaire et lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, le second qui a occupé cette grande charge dont le détail est presque infini. On lui est obligé d'avoir établi une sûreté entière dans toute la Ville, de l'avoir non seulement purgée de libertins et de vagabonds ; mais encore de prévenir avec bien de la vigilance et de l'activité les désordres qui pourraient arriver.

Outre le nombre des commissaires dont on vient de parler, il y a encore la compagnie de 40 conseillers du Roi, inspecteurs de police de la Ville et faubourg de Paris, créée par édit du mois de Février 1708 et confirmée par la déclaration du 15 de Mars 1712. Deux de ces Inspecteurs sont distribuez dans chaque quartiers pour veiller à l'observation des ordonnances et règlements de Police, et y exercer les fonctions spécifiées par les édits, déclarations et arrêts rendus en conséquence. Ils ont aussi inspection sur les hôtels, maisons et chambres garnies, et sur les marchands fripiers, revendeuses à la toilette, et sur ceux qui trafiquent de nippes et vieilles marchandises ; qui sont obligez de tenir des registres pour y inscrire leurs marchandises et le nom des vendeurs, afin de les représenter toutes les fois qu'ils en sont requis.

Description de la ville de Paris et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable, par Germain Brice, tome premier, septième édition, 1717, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

|

| Cette rue n'a pas changé de nom, ici à l'angle avec la rue Poissonnière, IIe ardt. Elle faisait partie du quartier Saint -Jacques -de -la- Boucherie. |

Le petit texte suivant concerne l'édition d'un recueil innovant de 20 plans, publié en 1714 par Jean de La Caille, représentant les 20 quartiers, dessinés un par un, " suivant la division qui en a esté faite par la Déclaration du Roy du 12 décembre 1702. Rendüe en l'execution de l'Edit du mois de décembre 1701. " Les numéros de quartiers sont " faux " sur ces planches, car l'ile de la Cité et l'ile Saint-Louis (Isle Notre-Dame au XVIIIe siècle) forment normalement ensemble le quartier n°1, tandis que pour La Caille, L'isle Notre-Dame est le quartier n° 2, ce qui décale tous les n° de quartiers suivants. Mais l'exemple de la plaque de la rue Poultier vu plus haut, portant le numéro de quartier 1 et située dans l'ile Saint-Louis /Notre-Dame, prouve que cette ile était bien rattachée au quartier n°1 de la Cité.

La mention sur la page de titre «

Dressée et gravée sous les ordres de M. D'Argensson » (lieutenant

général de police depuis 1697) laisse penser qu'il s'agit d'une

initiative officielle, ou para-officielle. La Caille qui, selon

Renouard, avait cessé ses activités de libraire en 1691, aurait en

effet repris du travail après avoir été nommé en 1712 libraire et

imprimeur de la police. Le début de la préface insère sans

équivoque l'opération dans le cadre de la réorganisation des

quartiers de police, envisagée par d'Argenson (1652-1721) dès sa

prise de fonction et réalisée avec la mise en place des vingt

quartiers de police en 1701-1702. « La difficulté d'establir

ou de maintenir à Paris une exacte police, augmentant nécessairement

avec le nombre de maisons & de ses habitants, on a crû que la

division de cette grande ville par quartiers, et le détail de chacun

des vingt quartiers qui la composent, pouvoient estre de quelque

usage pour faciliter l’exécution des reglemens & des

ordonnances tant générales que particulières, qui concernent

l'ordre public. » L'inventaire des équipements par quartier,

qui est un des éléments neufs de la Description, correspond

bien aux principales préoccupations de la police d'Ancien Régime,

qui a en charge le contrôle de la régulation de l'espace public,

comme en témoigne le commissaire de la Mare avec le Dictionnaire

de la Police qu'il est en train de publier.

Les Plans de Paris, des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, par Jean Boutier, Bibliothèque Nationale de France.

Les Plans de Paris, des origines (1493) à la fin du XVIIIe siècle, par Jean Boutier, Bibliothèque Nationale de France.

Le texte suivant nous présente une synthèse de l'Histoire des quartiers parisiens jusqu'à la Révolution française. On y retrouve in fine les quartiers portés sur nos plaques de rue gravées par des numéros de 1 à 20. Nous les avons ajouté au texte, entre crochets.

Quartier

Dès

le Bas-Empire ou le Haut Moyen Age, la ville de Paris semble avoir

été divisée en trois unités naturelles : l’île de la

Cité, cœur fortifié de l'agglomération, et, de part et d'autre,

les rives droite et et gauche. Selon Anne Lombard-Jourdan, auteur de

Paris,

genèse d'une ville,

il y avait quatre quartiers en 1190, à la veille de la construction

de l'enceinte de Philippe Auguste : la Cité et trois groupes

d'habitations sur la rive droite, Saint-Jacques-de-la-Boucherie, la

Verrerie, la Grève, la rive gauche, possession des abbayes de

Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-Geneviève, n'étant pas

mentionnée. A partir du XIIIe siècle, Paris se décompose

traditionnellement en trois grandes unités : l’île de la

Cité, la Ville ou rive droite, l'Université ou rive gauche.

L'édification

de la muraille de Philippe Auguste porte le nombre de quartiers à

huit, avec deux nouveaux sur la rive droite,

Saint-Germain-l'Auxerrois et Sainte Opportune, deux autres sur la

rive gauche : Saint-André-des-Arts et Maubert. Charles V fait

construire une nouvelle enceinte entre 1358 et 1383 qui ne concerne

que la rive droite fortement agrandie, ce qui suscite sur celle-ci la

constitution de huit nouveaux quartiers. Ce sont, d'ouest en est,

Saint-Honoré, Saint-Eustache, Les Halles, Saint Denis, Saint-Martin,

Sainte Avoye, Saint Gervais, Saint-Antoine.

Paris possède une double division. Le Bureau de la Ville, la municipalité, utilise ses seize circonscriptions pour son administration, avec un quartenier ou quartinier pour chaque quartier, assisté par des cinquanteniers et des dizainiers ou dizeniers. Le Châtelet et le prévôt royal possèdent leur propre cadre et répartissent l'activité de leurs agents commissaires et sergents, affectés à des taches de police et de salubrité, entre seize quartiers qui ne coïncident pas avec ceux de la Ville. Alors que les quartiers de police possèdent un territoire bien matérialisé par les chaussées à entretenir et des espaces habités à surveiller, les quartiers de l'administration municipale semblent plutôt définis par un lien personnel entre le quartenier et la population. D'ailleurs jusqu'à l'édit du 1 août 1588, ce sont les noms des quarteniers qui servent à désigner les quartiers et non les appellations topographiques. La délimitations des quartiers est encore compliquée par le fait que les quarteniers, chargés du recouvrement de l’impôt, disposent d'un territoire fiscal qui déborde largement les limites de la ville. Ainsi en 1571, le faubourg Saint-Honoré est rattaché au quartier du même nom, le faubourg Saint-Lazare au quartier Saint-Denis, le faubourg Saint-Martin, dit aussi Saint-Laurent, au quartier Saint-Martin, le faubourg Saint-Victor et le bourg Saint-Médard au quartier de la Grève, le faubourg Saint-Marcel au quartier Maubert, le faubourg Saint-Jacques au quartier de la Cité, le faubourg Saint-Germain au quartier Saint-Germain ou de la Harpe, dit aussi Saint-André-des-Arts. Le rôle des taxes pour les « boues et lanternes » de 1637 a permis de dresser une cartographie très complexe de ces seize quartiers à la dénomination très variable. Des documents de 1671, 1680, 1684, confirment cette complexité de découpage et de toponyme.

Paris possède une double division. Le Bureau de la Ville, la municipalité, utilise ses seize circonscriptions pour son administration, avec un quartenier ou quartinier pour chaque quartier, assisté par des cinquanteniers et des dizainiers ou dizeniers. Le Châtelet et le prévôt royal possèdent leur propre cadre et répartissent l'activité de leurs agents commissaires et sergents, affectés à des taches de police et de salubrité, entre seize quartiers qui ne coïncident pas avec ceux de la Ville. Alors que les quartiers de police possèdent un territoire bien matérialisé par les chaussées à entretenir et des espaces habités à surveiller, les quartiers de l'administration municipale semblent plutôt définis par un lien personnel entre le quartenier et la population. D'ailleurs jusqu'à l'édit du 1 août 1588, ce sont les noms des quarteniers qui servent à désigner les quartiers et non les appellations topographiques. La délimitations des quartiers est encore compliquée par le fait que les quarteniers, chargés du recouvrement de l’impôt, disposent d'un territoire fiscal qui déborde largement les limites de la ville. Ainsi en 1571, le faubourg Saint-Honoré est rattaché au quartier du même nom, le faubourg Saint-Lazare au quartier Saint-Denis, le faubourg Saint-Martin, dit aussi Saint-Laurent, au quartier Saint-Martin, le faubourg Saint-Victor et le bourg Saint-Médard au quartier de la Grève, le faubourg Saint-Marcel au quartier Maubert, le faubourg Saint-Jacques au quartier de la Cité, le faubourg Saint-Germain au quartier Saint-Germain ou de la Harpe, dit aussi Saint-André-des-Arts. Le rôle des taxes pour les « boues et lanternes » de 1637 a permis de dresser une cartographie très complexe de ces seize quartiers à la dénomination très variable. Des documents de 1671, 1680, 1684, confirment cette complexité de découpage et de toponyme.

C'est pour simplifier ce découpage que sont pris l'édit de décembre 1701, l'arrêt du Conseil du 14 février 1702 et la Déclaration du roi du 12 décembre 1702 qui définissent vingt quartiers de police sur lesquels se calque la division de la municipalité, quatre nouveaux offices de quarteniers étant créés. Jean de la Caille a publié en 1714 un atlas en vingt planches de cette nouvelle division qui met en évidence la simplification du tracé des limites. Le quartier de la Cité [1]regroupe les îles de la Cité, Notre-Dame ou Saint-Louis et Louviers. La rive droite passe de treize à quatorze quartiers. Ce sont, d'ouest en est, le Palais-Royal [5] (remplaçant Saint-Honoré), le Louvre ou Saint-Germain l'Auxerrois [4], Montmartre [6], Saint-Eustache [7], les Halles [8], Saint-Opportune [3], Saint-Denis [9], Saint-Jacques-de-la-Boucherie [2], la Grève (avec Saint-Gervais) [11], Saint-Martin [10], Saint-Avoye ou la Verrerie [13], Saint-Paul ou la Mortellerie [12], Saint-Antoine [15], le Temple ou le Marais [14]. Les deux quartiers de la rive gauche passent à cinq : Saint-Germain-des-Prés [20], Luxembourg [19], Saint-André-des-Arts [18], Saint-Benoit [17], Maubert [16]. Ces quartiers englobent désormais les deux villages du Roule et de Chaillot et quatorze faubourgs : Saint-Honoré, Richelieu, Montmartre, Saint-Denis, Saint-Lazare, Saint-Martin, Saint-Laurent, du Temple, Saint-Antoine, Saint-Victor, Saint-Marcel, Saint-Jacques, Saint-Michel, Saint-Germain.

Histoire

et Dictionnaire de Paris, par Alfred FIERRO, 1996, Bouquins.

|

| Ainsi nous avons pu reconstituer le nom initial de le la rue tel qu'il doit être sous l'enduit, sauf si la pierre manque. |

|

| Détail du plan précédent où l'on voit mieux la rue Neuve des Bons Enfants (en vert). |

Voici un texte qui donne encore plus de détails sur l'organisation des quartiers parisiens, avec deux nomenclatures divergentes selon qu'elles se rattachent à la Police Municipale ou à la Police Royale du Châtelet. Les numéros de nos plaques de rues gravées suivent les quartiers de la Police Royale. L'arrêt de 1702 avait tenté de tout unifier, mais suite aux plaintes des Quarteniers et autres dizeniers, dont l'office etait inscrit dans une forte tradition, l'Arrêt de 1703 revient aux deux découpages de Paris, 16 quartiers pour la Ville de Paris et 20 quartiers pour la Police Royale du Châtelet.

Les

quartiers de Paris au XVIIIe siècle.

1. La « partition de 1702 ».

Un édit de décembre 1701 crée vingt offices de Receveurs particuliers et deux offices de Receveurs généraux des deniers « destinez pour l'entretien des Lanternes et pour le nettoyement des rues de la Ville et faux-bourgs de Paris (…) lesquels devront faire leur Recette chacun dans les quartiers qui leur seront désignez », et quatre officiers supplémentaires de « Conseillers du Roy Quarteniers » qui portent à vingt le nombre de magistrats.

Vingt receveurs, vingt quarteniers : la mesure annonçait une nouvelle partition de Paris, ou en fournissait la prétexte. De la Mare écrit à ce propos : « L'on avait souvent profité de multiplier le nombre des quartiers par une nouvelle division (…). L'occasion s'en présenta enfin, lorsqu'il fut proposé au Conseil du Roy d'establir en titre d'office des Receveurs des deniers ».

Un édit de décembre 1701 crée vingt offices de Receveurs particuliers et deux offices de Receveurs généraux des deniers « destinez pour l'entretien des Lanternes et pour le nettoyement des rues de la Ville et faux-bourgs de Paris (…) lesquels devront faire leur Recette chacun dans les quartiers qui leur seront désignez », et quatre officiers supplémentaires de « Conseillers du Roy Quarteniers » qui portent à vingt le nombre de magistrats.

Vingt receveurs, vingt quarteniers : la mesure annonçait une nouvelle partition de Paris, ou en fournissait la prétexte. De la Mare écrit à ce propos : « L'on avait souvent profité de multiplier le nombre des quartiers par une nouvelle division (…). L'occasion s'en présenta enfin, lorsqu'il fut proposé au Conseil du Roy d'establir en titre d'office des Receveurs des deniers ».

De fait, un Arrêt du Conseil du 14

février 1702 divise « la Ville et les Fauxbourgs » de

Paris en vingt quartiers. De la Mare et Félibien publient le texte.

Après avoir justifié la nouvelle partition, l'arrêt énumère les

nouveaux quartiers, et délimite chacun d'eux en une notice

circonstanciée. De plus, l'édition de 1703 du Traité de la Police

présente un plan de Paris de Nicolas de Fer « Divisé en ses

vingt quartiers ».

Deux aspects de la nouvelle partition méritent d'être retenus :

Deux aspects de la nouvelle partition méritent d'être retenus :

A) Les quartiers de 1702 sont les

successeurs directs de ceux de 1693 , et non ceux de 1680.

Plusieurs raisons prouvent cette filiation :

a) Sauf trois, tous tous les noms des quartiers de 1673 se retrouvent dans la partition de 1702, par contre les quartiers de 1680 et ceux de 1702 ont très peu de noms communs.

b) Les défauts de l'ancienne partition, qui selon les termes de l'Arrêt, justifient un nouveau partage, caractérisant les quartiers de 1673 et non ceux de 1680 :

« Et sa Majesté étant informée que les seize anciens quartiers de la Ville et Fauxbourgs de Paris sont inégaux dans leur étendue qu'il y en a plusieurs qui ne sont composés que de dix à douze rues pendant que d'autres en contiennent plus de soixante, que même ils sont engagez les uns dans les autres ; ce qui rend le service du Roy, et les soins de la Police et du bien public beaucoup plus difficile ».

En 1680, aucun quartier n'est composé « seulement de dix ou douze rues ». Bien au contraire, la partition de 1680 établissait bien entre les quartiers une certaine égalité et régularisait leurs contours. Il s'agit ici des quartiers de 1673, dont nous avions remarqué les inégalités et les formes irrégulières.

Pour justifier encore la partition de 1702, De la Mare écrit :

a) Sauf trois, tous tous les noms des quartiers de 1673 se retrouvent dans la partition de 1702, par contre les quartiers de 1680 et ceux de 1702 ont très peu de noms communs.

b) Les défauts de l'ancienne partition, qui selon les termes de l'Arrêt, justifient un nouveau partage, caractérisant les quartiers de 1673 et non ceux de 1680 :

« Et sa Majesté étant informée que les seize anciens quartiers de la Ville et Fauxbourgs de Paris sont inégaux dans leur étendue qu'il y en a plusieurs qui ne sont composés que de dix à douze rues pendant que d'autres en contiennent plus de soixante, que même ils sont engagez les uns dans les autres ; ce qui rend le service du Roy, et les soins de la Police et du bien public beaucoup plus difficile ».

En 1680, aucun quartier n'est composé « seulement de dix ou douze rues ». Bien au contraire, la partition de 1680 établissait bien entre les quartiers une certaine égalité et régularisait leurs contours. Il s'agit ici des quartiers de 1673, dont nous avions remarqué les inégalités et les formes irrégulières.

Pour justifier encore la partition de 1702, De la Mare écrit :

« ...les bâtiments ou cultures

de Saint Eloy, de Sainte-Catherine, de St-Anastase, du Marais du

Temple, de la Villeneuve, de la Butte Saint-Roch et les anciens

fauxbourgs qui ont été renfermez dans une nouvelle enceinte avaient

tellement accru les quartiers de Saint-Antoine, de Sainte-Avoye, de

Saint-Martin, de Saint-Eustache et de Saint-Honoré, qu'il y a peu de

villes en France qui égalent en grandeur l'un de ces quartiers »

La partition de 1680 ne connaît ni quartier Saint-Antoine, ni quartier Saint-Avoye, qui sont des quartiers du Châtelet de 1673.

La partition de 1680 ne connaît ni quartier Saint-Antoine, ni quartier Saint-Avoye, qui sont des quartiers du Châtelet de 1673.

|

| Détail du plan de François Baillieul "colorisé ". Nous retrouvons entre autres, le quartier Ste Avoye et St Antoine que le texte en cours vient de citer. Gallica, Bibliothèque nationale de France. |

c) La comparaison des cartes de 1673 et de 1702 montre que six quartiers de 1702 recouvrent exactement trois quartiers de 1673 : chacun des trois a été coupé en deux, selon le schéma suivant :

1673 1702

St-Eustache

St-Eustache ------------------------------ {

Montmartre

Place Maubert

Place Maubert ---------------------------- {

St-Benoit

St-Germain des Prez

St-Germain des Prez -----------------------{

Luxembourg

La comparaison des cartes montre encore des changements importants dans le secteur Nord-Est : agrandissement des petits quartiers, diminution des plus étendus, et surtout régularisation des limites qui deviennent presque rectilignes et suivent maintenant les grands axes de circulation, rue de la Verrerie, rue Ste-Avoye, rue du Temple, rue St-Antoine. La mosaïque est devenue presque un damier.

B) La partition de 1702 s'applique également aux deux administrations. L'arrêt s'achève en ordonnant que chacun des vingt quartiers ainsi délimités, un commissaire de Police et un quartenier feront leurs fonctions, sous les autorités respectives du Lieutenant de Police et du Prévôt des Marchands.

L'ancien état de fait consacré par la coutume prend fin : il n'y aura plus désormais de circonscriptions différentes pour les deux administrations. Il n'y aura plus désormais qu'une seule espèce de quartier : décision de grande portée si elle avait été maintenue.

|

| Détail du plan de Bailleul L'Ainé mis en couleur par Paris Myope. On a le quartier N°10 entre autres, celui de la plaque de rue précédente. Gallica, Bibliothèque nationale de France. |

2. La partition de 1680 demeure valable pour l'administration du Bureau de la Ville – (L'arrêt de 1703).

L'arrêt du Conseil d’État et des Finances du samedi 3 février restaure l'état de fait antérieur à l'Arrêt de 1702 : il confirme l'existence de seize quartiers propres à l'administration de la Ville ; il permet aux seize quarteniers de racheter les quatre offices nouveaux créés en 1701. Ce texte est le document capital pour l'histoire des quartiers de Paris aux dix-septième et dix-huitième siècles : il est le seul qui connaisse officiellement l'existence de deux types différents de circonscriptions aux dix-septième siècle ; de plus il donne à cet état de fait une consécration légale.

L'arrêt est rendu à la requête des quarteniers dont l'argument est celui-ci : la décision de 1702 souffre d'un vice de fond : ses auteurs ont ignoré qu'il y avait une partition de Paris en seize quartiers propre à la police de la Ville, et distincte de la partition du Châtelet : si la nouvelle partition s'applique facilement au découpage antérieur des quartiers du Châtelet, dont elle est en quelque sorte le remaniement, elle est par contre inapplicable, sauf des bouleversements très grands, au découpage antérieur de la Ville.

Comme nous l'avons remarqué, en comparant les quartiers de 1673 et ceux de 1702, sur les vingt quartiers de 1702, quatorze demeurent à peu près les mêmes, et six sont des moitiés de quartiers anciens. Par contre, les vingt nouveaux quartiers n'ont « aucun rapport » avec les circonscriptions antérieures propres à la police de la Ville (celles de 1680).

(…)

En bref, pour la police du Châtelet, six quartiers seulement sont vraiment nouveaux. Pour celle du Bureau de la Ville, tous les vingt sont nouveaux. Appliquer l'Arrêt reviendrait pour le Bureau de la Ville à redistribuer tout Paris entre les quarteniers. Il faudrait aussi refaire presque toutes les cinquantaines et dizaines. En tenant compte du fait que les quarteniers, cinquantainiers et dizeniers sont des notables résidents dans leur quartiers : on ne les déplace pas aussi facilement que les commissaires au Châtelet.

Au grand dérangement, s'ajoute le préjudice porté à l'office de quartenier par la création de quatre nouveaux offices. On le devine : ce ne sont pas tant les quatre nouveaux quartiers qui vexent les requérants, que les quatre nouveaux quarteniers : « Et d'autant que l'establissement de ces quatre nouveaux officiers ne pourrait avoir lieu, sans que les supplians ne souffrissent au préjudice et un dérangement considérable dans leurs fonctions et des autres officiers distribués sous eux (…) sachant que dans la conjoncture présente elle (Sa Majesté) a besoin de fonds considérables pour soutenir les dépense de la Guerre. Ils ont offert à Sa Majesté de rembourser ce qu'il luy plaira leur ordonner pour la finance desdits quatre nouveaux offices de quarteniers créés par ledit édit du mois de Décembre 1701 ».

Le Conseil fait droit à la requête. Les quatre nouveaux offices seront mis aux seize existant. Les quarteniers rachèteront les « quatre offices la somme de vingt huict mil livres à laquelle Sa Majesté a liquidé la finance desdits quatre offices ».

Du même coup cela diminue la portée de l'Arrêt de 1702 ; son champ d'application est restreint à la Police du Châtelet. De ce fait la partition de 1680 rentre en vigueur pour la Police de la Ville. Celle de 1702 s'appliquera seulement à la Police du Châtelet.

(…)

Si maintenant, d'un seul regard, on embrasse les deux siècles (XVIIe et XVIIIe n.d.r.), le fait le plus saillant, est l'existence, au moins à partir des années 1660-1670, de deux types de quartiers différents pour les deux administrations du Châtelet et de l'Hôtel de Ville. La connaissance de cette dualité évitera peut-être quelques méprises et mésaventures aux historiens de Paris.

D'autre part, si les quartiers changent souvent de formes et de limites, certaines frontières résistent aux changements, jouissant d'une sorte d'intangibilité. Ce sont, d'après nos cartes, rive droite, la rue du Temple, la rue St-Martin sur une partie de son tracé, la rue St-Denis et la rue St-Honoré, et rive gauche la rue St-Jacques, et la rue Dauphine. Dans les espaces délimités par ces rues et la « rivière », les historiens doivent chercher les quartiers « réels » de Paris.

René Pillorget et Jean De Viguerie, Maîtres-assistants à la Sorbonne, dans Revue d'Histoire moderne et contemporaine, « Les quartiers de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècle », Avril-Juin 1970, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

Cité dans deux des textes précédents, Nicolas de La Mare connu pour son fameux Traité de Police, nous détaille ici comment la fabrication et l'installation de nos plaques gravées au coin des rues ont été à la charge des propriétaires des maisons les portant. Nous avons respecté l'essentiel de l'orthographe du texte de 1738, qui reste très compréhensible, afin d'appréhender le temps qui nous en sépare et pourtant la proximité d'esprit qui nous relie à cette époque.

CHAPITRE CINQUIÈME

Des Ecríteaux que l'on a posés aux encoignures des Ruës pour en indiquer les noms. Et de l'eau que l'on jette au-devant des maisons durant les chaleurs. Nouveaux moïens que la Police a mis en usage pour la commodité Publique, & pour la facilité tant des voitures, que des gens de pied.

Plus une Ville est grande, plus la communication que les Citoyens

doivent avoir entr'eux se trouve difficile, par l'éloignement des

Quartiers & des ruës, qui cause toujours beaucoup de retardement

dans la suite des affaires ; il est vrai que l’on peut surmonter

cet obstacle par le moïen des voitures publiques : leur

établissement dans l’intérieur de la Ville, n’a point d'autre

objet, comme je le rapporte ailleurs ; mais outre que cette voye de

commodité a ses inconvéniens, c'est qu’elle est peu utile aux

gens de pied & de travail. Ce sont eux & surtout

les Etrangers qui ont désiré depuis longtemps d’être, pour ainsi

dire guidés, dans les ruës de Paris, & de pouvoir les connoître

par leurs noms. Des Ecríteaux que l'on a posés aux encoignures des Ruës pour en indiquer les noms. Et de l'eau que l'on jette au-devant des maisons durant les chaleurs. Nouveaux moïens que la Police a mis en usage pour la commodité Publique, & pour la facilité tant des voitures, que des gens de pied.

En 1728. l’on pensa sérieusement à procurer cette facilité au Public. M. le Lieutenant Général de Police chargé de l'exécution du projet, donna de si bons ordres pour cela, que dès le commencement de 1729, l'on vit des plaques de tôle posées à toutes les encoignures des ruës pour les faire connoître ; c'est-à-dire, qu’aux issuës de chaque ruë, il y avoit un Ecriteau posé à hauteur convenable, où l’on voyoit aisément le nom de la ruë.

Cet établissement plut à cause de sa commodité ; l’on trouva aussi qu’il décoroit la Ville. L’operation finie, le Magistrat de Police n’en demeura point là :il prévoyoit bien que des plaques simplement apposées aux murs des maisons, pourroient être changées ou effacées par affectation ou par négligence ; que même dans les cas de reparation ou de reconstruction des maisons, il pourroit arriver qu'on ne remettroit point les Ecriteaux après les avoir ôtés : ces motifs le déterminerent à établir un ordre certain pour conserver ce nouvel établissement, & dans cette vûë il rendit l’Ordonnance du 30 Juillet 1729, dont voici les dispositions.

« Nous faisons défenses à toutes personnes

« de quelque qualité & condition qu’elles

« soient, de faire enlever, de changer ni d'effacer

« les Ecriteaux qui sont posés aux coins

« des ruës de cette Ville & Fauxbourgs, à

« peine de cent livres d’amende pour chaque

« contravention, & autres plus grandes peines

« en cas de récidive. Ordonnons qu’à

« l’avenir les proprietaires des maisons où

« les plaques sont attachées, seront tenus

« lorsqu'ils feront quelque rétablissement ou

« reconstruction aux façades desdites maisons,

« ou que les plaques seront trop usées,

« effacées ou enlevées, de faire mettre en

« leur place des tables de pierre de liaire (1) d'un

« pouce & demi dépaisseur, & de grandeur

« suffisante, pour y faire graver les mêmes

« noms des ruës, & les mêmes numeros qui

« étoient sur les plaques, en lettres de la

« hauteur de deux pouces & demi, & de la

« largeur proportionnée : d’observer une

« rainure formant un cadre au pourtour de

« ladite pierre à trois pouces de l'arête, qui

« sera marqué en noir, ainsi que lesdites

« lettres & numeros, pour les distinguer plus

« facilement ; le tout avec les mêmes proportions

« qui ont été gardées dans la premiere

« position, à la réserve que les tables

« seront plus grandes que n’étoient les

« plaques, & que lesdites tables seront attachées

« sur les pans de bois avec de fortes

« pattes chantournées, qui feront le parpin

« du pan de bois (qui devront être au même niveau que le pan de bois N.d.r.),

« attachées par derriere sur

« les poteaux, & seront encastrées dans

« l'épaisseur du plâtre, suivant la charge que

« l'on donnera audit pan de bois. Et au cas

« que lesdites façades ou encoignures soient

« construites en moilons, pierre de saint Leu

« ou lambourdes (2), les tables seront encastrées

« de leur épaisseur dans ledit mur,

« tenuës avec des pattes de fer scellées en

« plâtre : & si lesdites façades & encoignures

« sont construites en pierres d'Arcueil,

« les Proprieraires seront tenus de poser une

« pierre d 'Arcueil pleine à l'endroit où doit

« être transcrit le nom de la ruë & le numero,

« d’observer qu’elle soit de grandeur

« suffisante pour éviter l’incrustement que

« l'on seroit obligé de faire ; & en faisant le

« ravallement, d y faire graver les lettres, le

« numero & le cadre marqué en noir, en la

« maniere qu'il est ci-dessus expliqué. Seront

« en outre tenus lesdits propriétaires desdites

« maisons de donner avis au Comrnissaire

« du Quartier, lorsqu'ils feront apposer

« lesdites tables, ou qu’ils feront

« graver lesdites encoignures, afin qu’il soit

« en état de connoître s’ils se sont conformés à

« ce qui est prescrit par nôtre presente ordonnance,

« le tout sous les mêmes peines

« de cent livres d’amende .

« de quelque qualité & condition qu’elles

« soient, de faire enlever, de changer ni d'effacer

« les Ecriteaux qui sont posés aux coins

« des ruës de cette Ville & Fauxbourgs, à

« peine de cent livres d’amende pour chaque

« contravention, & autres plus grandes peines

« en cas de récidive. Ordonnons qu’à

« l’avenir les proprietaires des maisons où

« les plaques sont attachées, seront tenus

« lorsqu'ils feront quelque rétablissement ou

« reconstruction aux façades desdites maisons,

« ou que les plaques seront trop usées,

« effacées ou enlevées, de faire mettre en

« leur place des tables de pierre de liaire (1) d'un

« pouce & demi dépaisseur, & de grandeur

« suffisante, pour y faire graver les mêmes

« noms des ruës, & les mêmes numeros qui

« étoient sur les plaques, en lettres de la

« hauteur de deux pouces & demi, & de la

« largeur proportionnée : d’observer une

« rainure formant un cadre au pourtour de

« ladite pierre à trois pouces de l'arête, qui

« sera marqué en noir, ainsi que lesdites

« lettres & numeros, pour les distinguer plus

« facilement ; le tout avec les mêmes proportions

« qui ont été gardées dans la premiere

« position, à la réserve que les tables

« seront plus grandes que n’étoient les

« plaques, & que lesdites tables seront attachées

« sur les pans de bois avec de fortes

« pattes chantournées, qui feront le parpin

« du pan de bois (qui devront être au même niveau que le pan de bois N.d.r.),

« attachées par derriere sur

« les poteaux, & seront encastrées dans

« l'épaisseur du plâtre, suivant la charge que

« l'on donnera audit pan de bois. Et au cas

« que lesdites façades ou encoignures soient

« construites en moilons, pierre de saint Leu

« ou lambourdes (2), les tables seront encastrées

« de leur épaisseur dans ledit mur,

« tenuës avec des pattes de fer scellées en

« plâtre : & si lesdites façades & encoignures

« sont construites en pierres d'Arcueil,

« les Proprieraires seront tenus de poser une

« pierre d 'Arcueil pleine à l'endroit où doit

« être transcrit le nom de la ruë & le numero,

« d’observer qu’elle soit de grandeur

« suffisante pour éviter l’incrustement que

« l'on seroit obligé de faire ; & en faisant le

« ravallement, d y faire graver les lettres, le

« numero & le cadre marqué en noir, en la

« maniere qu'il est ci-dessus expliqué. Seront

« en outre tenus lesdits propriétaires desdites

« maisons de donner avis au Comrnissaire

« du Quartier, lorsqu'ils feront apposer

« lesdites tables, ou qu’ils feront

« graver lesdites encoignures, afin qu’il soit

« en état de connoître s’ils se sont conformés à

« ce qui est prescrit par nôtre presente ordonnance,

« le tout sous les mêmes peines

« de cent livres d’amende .

Les Ecriteaux ne furent d'abord posés qu’à l'une des encoignures de chaque ruë, à l’entrée & à l'issue ; ainsi l’Ordonnance que le Magistrat avoit renduë, ne regardoit que les Propriétaires des maisons où les plaques avoient été posées la premiere fois ; cependant l'on a vû depuis, que ceux qui ne se trouvoient point dans le cas, & qui pouvoient se dispenser de cette attention, loin de s'en prévaloir, se sont portés d’eux-mêmes & par zéle à mettre de semblables Ecriteaux aux encoignures de leurs maisons ; d'où l’on jugea qu’il seroit aisé d’etablir une régle uniforme. Cela fut fait par une autre Ordonnance du 3 Juin 1730 ; elle porte, qu'à l'avenir les Propriétaires des maisons faisant encoignure des ruës, seront tenus lors qu’ils feront rétablir & réedifier les encoignures, de faire mettre une table de pierre de liaire d'un pouce & demi d 'épaisseur, & de grandeur suffisante, au coin de chacune des encoignures, soit qu’il y ait des plaques de tôle ou non, en observant ce qui est prescrit par la premiere Ordonnance, à peine de cent livres d’amende, tant contre le Propriétaire, que contre l'Architecte ou le Maçon qui aura fait faire l'encoignure. Il n’en a pas fallu davantage pour engager les Propriétaires à entrer dans les vûës de la Police ; ils se sont chargés volontiers d'entretenir à leurs frais cet établissement, dont le Roy avoit fourni la premiere dépense pour la commodité publique, & pour donner une nouvelle décoration à la Ville.

(1) Concernant la Pierre de liaire ou Liais :

(2) Concernant la Lambourde :

|

| Dans le quartier Saint-André-des-Arts N°18, cette rue s'appelle ainsi depuis le début du XVIIe siècle du prénom d'une fille d'Henri IV. Angle avec la rue des Augustins, VIe ardt. |

Pour finir cet aperçu historique et documentaire des plaques de rues gravées au XVIIIe siècle dans Paris, en voici encore quelques unes dont certaines ont des noms savoureux qui nous font regretter l'abus de l'usage de noms d'hommes célèbres pour baptiser nos rues et voies. Nous n'avons pas encore mis la main sur des exemples de plaques appartenant au quartier N°4 ( Le Louvre ou Saint-Germain l'Auxerois) et au quartier N°8 (Les Halles). Il se peut qu'après " l'Haussmannisation " de ces parties de Paris il ne reste plus rien de ces " Ecriteaux " témoignant de cette ancienne organisation de la Ville, les vieilles maisons les portant ayant été rasées.

|

| Une autre mention de cette rue déjà vue au début de ce post, qui faisait partie du quartier de la Cité N°1. Rue Poulletier actuelle, cette inscription n'est pas loin de l'autre déjà montrée. |

|

| A l'angle rue des Fontaines du Temple rue du Temple dans le IIIe ardt cette plaque du quartier Saint-Martin N°10. |

|

| C'était la rue des Prêtres-St-Paul dans le quartier Saint-Paul ou de la Mortellerie N°12, angle rue Charlemagne, rue du Prévôt actuellement, IVe ardt. L'église Saint Paul du Marais est toute proche. |

|

| On note la divergence d’orthographe ! Le nom de cette rue date du début du XVIIe siècle avec l'ouverture de cette voie. Tout le quartier a des rues portant des noms de provinces française. Voir ici l'article de Musard dans Paris Myope sur ce sujet. Le quartier N°14 était celui du Temple ou du Marais. Angle avec la rue Pastourelle, IIIe ardt. |

Il y a encore bien d'autres plaques de rue gravées à découvrir dans Paris, à vous de lever les yeux aux angles de rues, quand la maison est assez vieille ! Il existe aussi des plaques qui n'ont pas ou plus de N° de quartier.

|

| Plan de Paris et de ses 20 quartiers par François Baillieul l'Ainé, non colorisé cette fois. Gallica, Bibliothèque nationale de France.

|

c'est passionnant !

RépondreSupprimerCe commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.

RépondreSupprimerThank you for your visit, but here there is no advertisement.

SupprimerBonjour

RépondreSupprimerJe découvre avec intérêt votre blog.

J'ai pour ma part repéré deux plaques bas-relief, l'une dans les 18ème (2 rue damrémont cf https://wordpress.com/post/aubonclos.blog/2004) l'autre dans le 14ème (12 rue de l'abbé carton cf https://wordpress.com/post/aubonclos.blog/2748).

En connaitriez vous l'origine ?

Bonjour

RépondreSupprimerJe découvre avec intérêt votre blog.

J'ai pour ma part repéré deux plaques bas-relief, l'une dans les 18ème (2 rue damrémont cf https://wordpress.com/post/aubonclos.blog/2004) l'autre dans le 14ème (12 rue de l'abbé carton cf https://wordpress.com/post/aubonclos.blog/2748).

En connaitriez vous l'origine ?

Bonjour Marc,

SupprimerConcernant le bas-relief de la rue Damrémont, nous le connaissons, il est même reproduit ici dans notre blog : http://parismyope.blogspot.com/2014/01/bacchanales-denfants-4-jeux-et-saisons-2.html .

Vous avez 5 posts assez copieux sur l'esprit et le contexte de ces bacchanales d'enfants. Ici c'est une évocation de l'automne, les enfants savourant leur vendange, thème très bacchique. Mais nous ne savons pas les raisons d'un tel choix par les constructeurs de l'immeuble, sinon par la persistance de la vogue pour un tel décor.

En revanche si nous connaissons bien le bas-relief rue de l'Abbé Carton, il nous a été impossible jusque ici d'en apprendre l'origine de façon certaine, et pourtant nous avons recherché. Vraisemblablement une sorte d'enseigne d'un marchand de vin, ou d'un épicier, voire d'un fabricant d'apéritif ou de spiritueux. Nous disposons de la photo de ce mystérieux bas-relief mais pas de son histoire.

Merci Marc de votre visite

André Fantelin.

Bonjour,

RépondreSupprimerSuper travail de recherche sur l'historique de ces plaques gravées. Depuis quelques années, je déambule le nez en l'air pour retrouver ces plaques gravées, mais je n'en connaissais pas l'histoire.

Pour l'instant, j'en ai identifié plus de 150, dont beaucoup en très mauvais état (et je ne parle pas des saints amputés à la Révolution). Il est assez dommage que lors de travaux de rénovation ou de ravalement, ces vieilles plaques soient souvent recouvertes, cachées, voire détruites.

Merci encore pour toutes ces infos. René.

Merci d'être passé sur Paris Myope. Pendant longtemps je me suis posé des questions quant à ces plaques et je les photographiais. En recherchant, j'ai fini par trouver des réponses et c'est ce que j'ai partagé ici.

SupprimerPuisque vous en avez répertorié un grand nombre, en avez-vous observé portant le chiffre 4 et d'autres le 8 ? Je n'en connais pas pour ces deux quartiers. Si c'est le cas, indiquez-les moi afin que je les ajoute à ce billet.

Bonjour,

SupprimerNon, toujours pas vu de 4 et de 8, pas de 11 non plus.

Voici une carte de celles que j’ai pu repérer : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_mfrPiuN2h2PRw5K0SQsDl1Thyghn0bD

Je dois encore prendre une meilleure photo de celles qui dont présentées avec un appareil photo comme symbole.

Pour le quartier n° 11 vous avez dans cet article mais aussi sur votre carte, la rue du Pourtour, 4 rue François Miron dans le IVe ardt. Mais toujours pas de 4 ni de 8 !

SupprimerC'est bien moi qui a rédigé la réponse précédente, pas Mr Anonyme.

SupprimerBonjour, j'ai exploré rue après rue l'ancien quartier du Louvre (4) à la recherche de plaque ancienne ... rien trouvé.

SupprimerPar contre, une gravure rue de l'Arbre-Sec à l'angle de la rue de Bailleul, avec une crosse, les lettres SG et deux fleurs de lys m'intrigue. sauriez-vous à quoi elle correspond ?

Bonjour,

SupprimerJe pense que, selon d'autres comparaisons qu'on peut faire dans Paris, vos deux lettres signifient Saint Germain, c'est à dire qu'elles indiquaient le territoire de la Censive de Saint Germain (l'Auxerrois), Les fleurs de lys indiquant vraisemblablement qu'il s'agissait d'une une censive royale.

Voici un article de ce blog sur un sujet très proche :

http://parismyope.blogspot.com/2011/03/fief-de-la-culture.html

Voici sur Gallica le plan ancien de cette Censive de Saint-Germain l'Auxerrois :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53062225k/f1.item

J'espère avoir répondu à votre curiosité.

Merci de votre recherche concernant les plaques gravées du XVIIIe siècle et votre passage sur notre blog.

André Fantelin